Introduction

Materials and Methods

예측모델 구축을 위한 기초자료 확보

CH4 배출량 조사

예측모델 개발 및 검증

Results and Discussion

Pearson 상관관계분석

다중선형회귀분석

예측모델 검증

Conclusion

Introduction

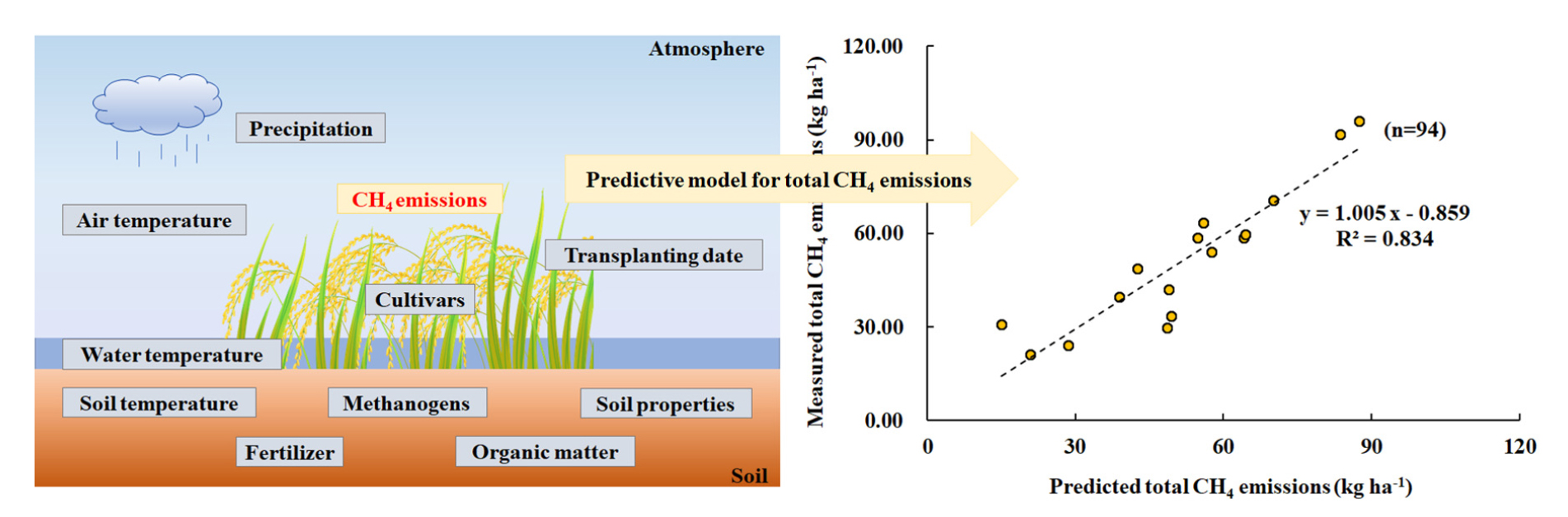

전세계 온실가스 (greenhouse gas, GHGs) 배출 증가로 인해 기후변화 (climate change)는 점차 심각해지고 있으며, 기후변화에 대한 경각심이 강화됨에 따라 최근에는 기후위기 (climate risk)로도 불리고 있다 (IPCC, 2014). 메탄 (methane, CH4)은 이산화탄소 (carbon dioxide, CO2)에 비해 지구온난화 잠재력 (global warming potential, GWP) 지수가 25.0배 높은 온실가스이며, Development of predictive model for total methane emissions in rice paddies. 다양한 인위적 요인 (예, 벼 재배, 가축 사육, 혐기성 소화 등)에 의한 배출량이 전체 배출량의 70.0%를 차지한다 (Xu et al., 2007; Zhang et al., 2018). 그 중, 벼 재배를 포함한 담수 상태의 논 토양에서는 메탄생성균 (methanogens)의 활성에 의해 CH4이 생성되며, 벼의 통기조적 (수송 작용)을 통해 대기환경으로 배출된다 (Conrad, 2007). 이는 다양한 재배 환경 (예, 기후 조건, 토양 특성, 그리고 벼 재배 방식 등)에 의해 CH4 배출량이 변화함을 시사한다. 하지만, 대부분의 선행연구에서는 유기물 시용 혹은 물 관리에 초점을 두어 벼 재배 요인 변화에 따른 영향 평가는 거의 이루어지지 않은 실정이다 (Gwon et al., 2022; Kim et al., 2022; Jang et al., 2023; Lee et al., 2023; Kang et al., 2024; Kim et al., 2024). 국내에서는 안정적인 벼 생산을 위해 2019년 지역 별 최적 품종 및 이앙시기가 제안되었으며, 중부지역 기준 조생종 (운광, unkwang)과 중만생종 (삼광, samkwang)의 최적 이앙시기는 각각 6월 9일과 5월 25일이다 (RDA, 2024). 하지만, 기후변화에 의해 기후 조건이 지속적으로 변화함에 따라 안정적인 벼 생산과 함께 CH4 배출을 최소화할 수 있는 최적 품종 및 이앙시기를 제시하는 것이 필요하다 (Yang et al., 2019; Lee et al., 2023; Yun et al., 2023; Wang et al., 2024). 벼 품종에 따른 CH4 배출량 변화는 뿌리의 형태 혹은 분얼 수 등과 같은 생육 특성 차이에 기인하며, 이앙시기는 벼 재배 중 담수 기간과 메탄생성균의 활성을 조절하여 CH4 배출량에 영향을 미친다 (Kim et al., 2013; Qin et al., 2015). 이러한 이유로, 벼 품종과 이앙시기의 변화는 논에서의 정확한 CH4 배출량 산정을 방해하는 요인으로 작용할 수 있으며, 신뢰도 높은 CH4 배출량 산정을 위해서는 여러 환경적 변수와 함께 벼의 품종 및 이앙시기를 고려하는 것이 필요하다.

기후위기에 적극적으로 대응하기 위해 인위적인 CH4 배출 저감은 필수적이며, 효과적인 CH4 배출 저감 대책을 수립하기 위해서는 현재의 CH4 배출량을 정확하게 추정하는 것이 전제되어야 한다. 하지만, CH4 배출 추정치의 정확도가 매년 향상됨에도 불구하고, 결과에 대한 불확실성 (uncertainty)이 여전히 존재하여 정확한 CH4 배출량 추정을 위한 새로운 접근이 필요하다 (Jeong et al., 2022; Lim et al., 2022; Song et al., 2022; Wang et al., 2023). 4차 산업혁명 기술 중 머신 러닝 (machine learning, ML) 기술은 인간의 학습 방식을 모방한 인공지능 (artificial intelligence, AI)의 한 분야로, 데이터 기반의 학습을 통해 독립변수와 종속변수의 관계를 예측하는 기술이다 (Kang et al., 2022; Kim et al., 2022). ML 기술을 이용한 CH4 배출량 추정은 제한된 재정과 노동력을 보완할 수 있으며, 재현성 높은 결과를 얻을 수 있다 (Kang et al., 2023b). 이를 위해서는 CH4 배출에 영향을 미치는 주요 요인을 파악하고, 설명력 높은 알고리즘을 도입하는 것이 필요하며, 서포트 벡터 머신 (support vector machine, SVM)이나 랜덤포레스트 (random-forest, RF) 알고리즘이 회귀분석에 주로 사용되나, 사용의 용의성 및 가용성으로 인해 다중선형회귀 (multiple linear regression, MLR)이 주로 채택되고 있다 (McBratney et al., 2003; Kang et al., 2022; Kang et al., 2023b).

따라서, 본 연구에서는 Pearson 상관관계분석을 통해 CH4 배출에 미치는 다양한 요인을 조사하였으며, 벼 품종 및 이앙시기를 고려한 MLR 알고리즘 기반의 CH4 배출량 예측모델을 개발하고자 하였다. 독립변수는 기후 요인, 토양특성 요인, 그리고 재배 요인으로 구분되었으며, 예측치와 실측치 비교를 통해 CH4 배출량 예측의 정확도를 평가하였다.

Materials and Methods

예측모델 구축을 위한 기초자료 확보

논에서의 CH4 배출량 예측모델 구축을 위한 기초자료는 총 2년 (2022 - 2023)간 충남대학교 내 시험 논 포장 (36°22'05.0"N, 127°21'15.2"E)에서 수행된 결과를 취합하여 사용하였으며, 변수는 각 특성에 따라 Table 1과 같이 분류하였다. 각각의 논 처리구는 0.25 a (5.0 × 5.0 m)로 구성되었으며, 시험에 사용된 벼 품종은 조생종과 중만생종으로 구분하여 각각 운광과 삼광을 이용하였다. 각 품종의 종자는 육묘상자에 파종 후 20일 된 모를 30 × 15 cm 간격으로 손 이앙하였다. 무기질비료 (N-P2O5-K2O, 9.0-4.5-5.7 kg 10 a-1)는 농촌진흥청의 작물 별 시비처방기준에 준하여 처리하였으며 (RDA, 2022), 수확 30일 전 물 떼기를 제외한 재배 기간 중 상시 담수 상태를 유지하였다. 각 처리구는 출수 후 적산온도 (1,150 - 1,200℃)를 기준으로 수확을 실시하였다. 모든 시비 및 담수 인자는 모든 처리구에서 동일하게 적용되어 예측모델의 변수에서 제외되었다.

Table 1.

Brief information of independent parameters for constructing methane emission predictive model.

기후 특성 중 연도 별 평균 기온 (averaged air temperature, Air temp.)과 총 강수량 (total precipitation, Prec.)은 대전광역시 기상청에서 제공하는 자료를 활용하였으며, 시험 포장과 관측지점의 이격 거리는 1.60 km이었다. 연도 별 평균 수온 (averaged water temperature, Water temp.)과 평균 지온 (averaged soil temperature, Soil temp.)의 경우, 디지털 온도계 (waterproof digital 2-channel thermocouple thermometer, DAIHAN Scientific Co., Ltd, Wonju, South Korea)를 이용하여 벼 재배기간 중 주 1회 조사되었다 (Kang et al., 2023a).

토양 특성을 나타내는 토양 pH (soil pH, pH)와 유기물 함량 (soil organic matter content, SOM), 전용적밀도 (soil bulk density, BD)는 매년 벼를 수확한 이후에 토양을 채취하여 분석한 결과를 활용하였으며, 시험 전 토양은 처리구 구성 이전에 채취한 토양으로 결과의 차이를 나타내지 않아 제외되었다. 이때, pH와 유기물 함량을 분석하기 위한 토양 시료는 105℃로 설정된 dry oven (OF-12, Jeio-tech, Seoul, South Korea)에서 수분을 제거한 후, 2 mm 체에 통과한 시료만을 이용하여 분석을 실시하였다 (Kang et al., 2022). 토양의 전용적밀도는 core 법을 이용하여 건조 전과 후 무게 차이를 이용하여 분석하였다. 토양 pH는 토양과 증류수의 비율을 1:5 (w v-1)의 비율로 혼합하여 30분간 진탕한 후, Benchtop Meter with pH and EC probe (ORIONTM Versa Star ProTM, Thermo Scientific Inc., Waltham, Massachusetts, USA)로 상층액을 측정하였다. 토양 내 유기물 함량의 경우, elemental analyzer (CHN828, Leco Corp., St. Joseph, Michigan, USA)를 이용하여 토양 내 총 탄소 함량을 분석한 후, 환산계수 (1.724)를 이용하여 산출하였다.

본 연구에서 벼 재배 요인은 벼 품종 (rice cultivar, Cult.)과 이앙시기 (rice transplanting date, T. date)로 분류하여 예측모델에 포함시켰다. 예측모델 내에서 벼 품종의 경우, 품종 별 평균 재배 일수를 기준으로 조생종 (운광, 115일)과 중만생종 (삼광, 135일)으로 구분하였다 (Lee et al., 2023). 벼의 이앙시기는 05월 10일을 기준으로 15일 후 (05월 25일), 30일 후 (06월 09일), 그리고 45일 후 (06월 24일)로 구분하였으며, 예측모델 내에서 이앙시기는 기준일 (05월 10일)로부터 증가한 일수 (0, +15, +30, 그리고 +45)를 이용하여 나타내었다. 예측모델 구축에 사용된 모든 변수의 기술 통계량을 분석한 결과는 Table 2에 나타낸 바와 같다.

Table 2.

Descriptive statistics of soil samples used in this experiment (n = 96).

CH4 배출량 조사

벼 재배기간 중 총 CH4 배출량은 많은 선행연구에서 실시된 간이폐쇄정태 챔버 (chamber) 법을 기초로 조사되었다 (Gwon et al., 2022; Jin et al., 2023; Kang et al., 2024; Lee et al., 2023; Shin et al., 2024). 본 연구를 위해 chamber (W 60 × D 60 × H 120 cm)는 acrylic 재질로 제작하였으며, 처리구 당 3개의 챔버가 배치되었다. 챔버 내 CH4는 60 mL 주사기 (syringe)를 이용하여 오전 10시부터 12시 사이에 30분간 발생한 양을 주 1회 채취하였다 (An et al., 2024; Kim et al., 2024).

채취한 가스 시료는 가스 크로마토그래피 (gas chromatography, GC, Agilent 6890N system, Agilent Technologies Inc, Santa Clara, California, USA)를 이용하여 CH4 농도를 분석하였다. 기기는 CH4 분석을 위해 불꽃 이온화 검출기 (flame ionization detector, FID)가 장착되어 있으며, 시료 이동을 위해 질소 (N2 > 99.999%, Korea Enersys, Daejeon, South Korea)를 이용하였다. 시료 분석 전 GC 내 검출기와 오븐을 각각 250℃와 50℃로 설정되었으며, 2.04 ppm, 30.4 ppm, 그리고 60.0 ppm 농도의 표준 시료를 이용하여 검량선을 작성하였다.

총 CH4 배출량은 이전 선행연구에서 보고된 계산 Eq. 1과 2를 이용하여 계산하였으며, 그 과정은 아래와 같다 (Rolston, 1986; Singh et al., 1999; Gwon et al., 2022; Lee et al., 2023).

이때, Eq. 1 내 F는 일일 CH4 배출량 (mg m–2 h–1)을 나타내며, 지표 ρ, V, A, Δc/Δt, 그리고 T는 각각 CH4 가스 밀도 (0.717 mg cm-3, 0℃, 1 atm), 챔버 부피 (m3), 챔버 표면적 (m2), CH4 농도 증가율 (ppm), 그리고 챔버 온도 (273 + mean temperature in °C)를 나타낸다. 또한, Eq. 2에서 Ri과 Di는 i번째 샘플링 간격에서의 CH4 배출량 (flux) 비율 (g m-2 day-1)과 일수를 나타내며, n은 샘플링 간격의 수를 나타낸다.

예측모델 개발 및 검증

벼논에서의 CH4 배출량 예측모델 개발은 파이썬 (Python) 프로그램 (3.10.4 version, Wilmington, State of Delaware, USA)로 통계분석을 실시하였다. 예측모델은 ML 알고리즘 중 다중선형회귀 (multiple linear regression, MLR)를 기초로 작성되었으며, 회귀 분석은 최소 자승법 (ordinary least squares method, OLS)을 이용하여 실시하였다. 또한, 초기 예측모델 개발을 위해서는 총 9개의 독립변수 (기온, 수온, 지온, 강수량, 이앙 시기, 품종, 토양 pH, 유기물 함량, 그리고 전용적밀도)를 사용하였으며, 각 변수의 유의수준 (p < 0.05)을 기반으로 독립변수를 선별하였다. 선별된 독립변수를 기초로 변수의 정규분포를 확인하기 위해 omnibus, Durbin-Watson, 그리고 Jarque-Bera를 분석하였다.

도출한 예측모델은 조정된 결정 계수 (adjusted coefficient of determination, Adj. R2)와 평균 제곱근 오차 (root mean squared error, RMSE), 평균 제곱 오차 (mean squared error, MSE), 평균 절대 오차 (mean absolute error, MAE), 평균 절대 비율 오차 (mean absolute percentage error, MAPE)를 이용하여 예측모델의 신뢰도와 잔차 (residuals)를 검증하였다. 이때, 결정 계수 (coefficient of determination, R2)와 달리 Adj. R2는 독립변수가 추가되더라도 예측모델에 영향을 미치지 않으면 신뢰도가 증가하지 않는다 (Kang et al., 2022). 이러한 특징으로 인해 예측모델 내 독립변수가 2개 이상 사용되는 경우, 정확한 신뢰도 판단을 위해 Adj. R2가 사용된다. 또한, RMSE와 MSE, MAE, MAPE는 예측모델에서 발생하는 오차의 범위 및 발생할 확률을 나타내며, 각 지표와 예측모델의 성능은 서로 음 (-)의 상관관계를 갖는다 (Kang et al., 2023a). 최종적으로 도출한 CH4 배출량 예측모델에 사용된 변수는 분산 팽창 인수 (variation inflation factor, VIF)를 분석하여 다중공선성 (multicollinearity)을 확인하였으며, 그 기준은 5.0 이하로 설정하였다 (Akinwande et al., 2015). 각각의 통계지표는 아래 나타낸 Eq. 3, 4, 5, 6, 7, 8을 이용하여 각각 계산하였다.

위 식에서 yi는 i번째 측정한 실제 CH4 배출량을 나타내며, y’i와 y’’i는 각각 i번째 CH4 배출량의 예측치와 평균치를 나타낸다. 또한, n은 총 시료의 수를 나타내며, ri는 매개변수를 제외한 예측 모델의 R2 값을 나타나낸다.

Results and Discussion

Pearson 상관관계분석

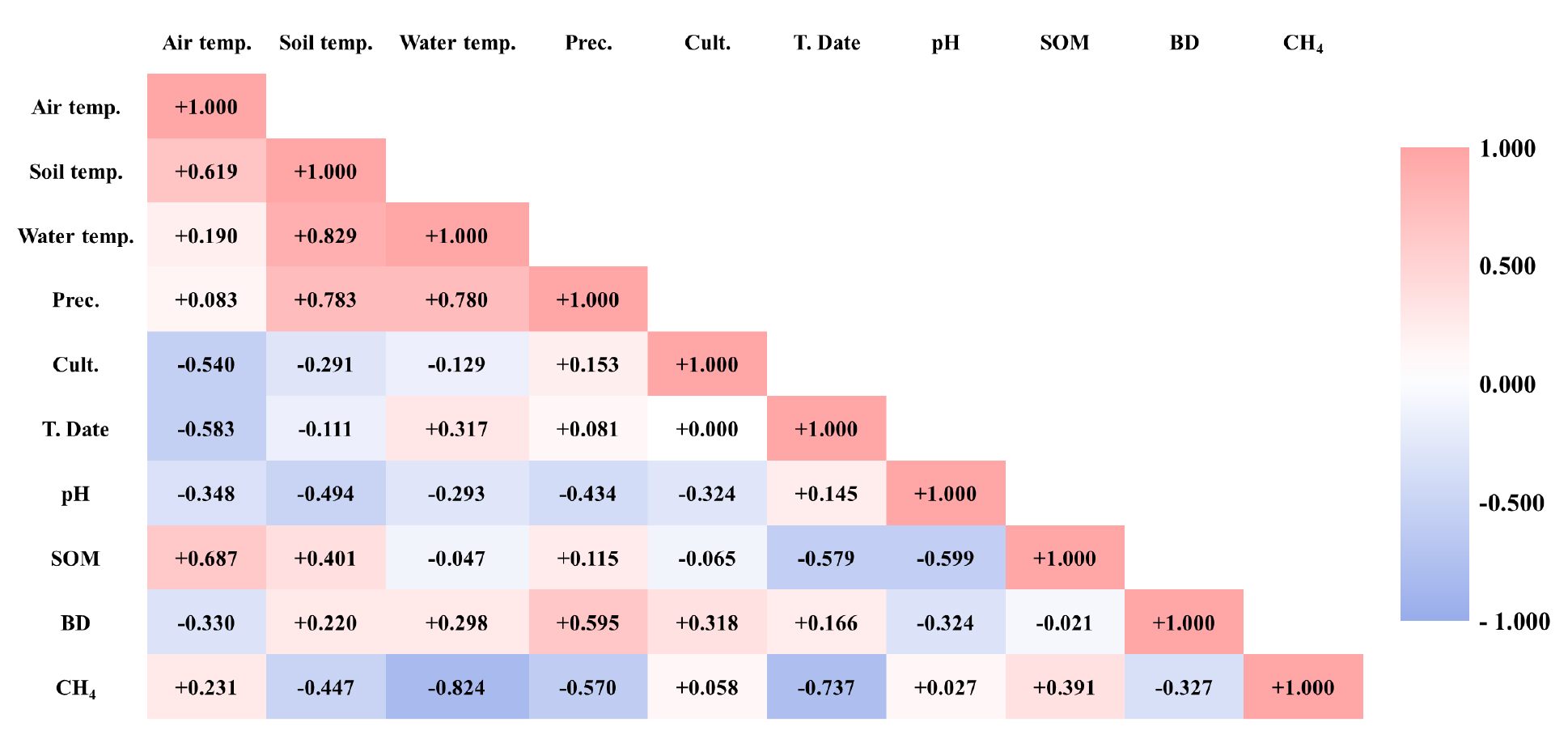

예측모델 작성에 사용된 변수들 사이의 상관관계는 Pearson 상관계수 (Pearson’s r)를 이용하여 나타내었으며, 그 결과는 Fig. 1과 같다. 총 CH4 배출량을 기준으로 수온 (Water temp.)은 -0.824로 가장 강한 상관관계를 나타내었으며, 이는 벼 재배 중 수온이 감소함에 따라 총 CH4 배출량은 증가함을 의미한다. 또한, 지온 (Soil temp.)과 총 강수량 (Prec.), 벼의 이앙시기 (T. date)도 총 CH4 배출량과 음(-)의 상관관계를 나타내었으며, Pearson 상관계수는 각각 -0.447, -0.570, 그리고 -0.737로 조사되었다. 총 CH4 배출량과 양 (+)의 상관관계를 나타내는 변수 중 상관계수가 가장 높은 변수는 토양 유기물 함량 (SOM, Pearson’s r = +0.391)이었으며, 기온 (Air temp., Pearson’s r = +0.232), 벼 품종 (Cult., Pearson’s r = +0.058), 그리고 토양 산도 (pH, Pearson’s r = +0.027) 순으로 높게 조사되었다. 이러한 Pearson 상관관계 분석을 기초로, 총 CH4 배출량은 재배기간이 상대적으로 짧은 조생종을 늦게 이앙하는 것이 벼 재배 중 배출되는 CH4을 효과적으로 감소시킬 수 있을 것으로 나타났다.

Cho et al. (2016)은 담수 상태의 논에서 유기물 함량이 증가함에 따라 총 CH4 배출량은 증가한다고 보고하였으며, Park et al. (2015)와 Lee et al. (2023)의 연구 결과에서는 벼의 이앙시기가 늦어짐에 따라 총 CH4 배출량이 감소한다고 보고한 바 있다. 이는 벼 이앙시기가 늦춰질수록 누적 평균 기온, 누적 토양 온도, 총 일조 시간이 감소하여 메탄생성균의 활성을 감소시킨 것이 원인으로 판단되며, 본 연구에서도 총 CH4 배출량은 유기물 함량과 양 (+)의 상관관계를 보인 반면, 이앙시기와는 음 (-)의 상관관계를 나타내어 선행연구들과 유사한 경향을 나타내었다. 또한, 기상 요인과 총 CH4 배출량 사이의 상관관계를 보고한 선행연구에서는 수온과 지온의 상승함에 따라 총 CH4 배출량은 증가한다고 보고하였으며, 총 강수량도 온도와 유사한 경향을 나타내었다 (Allen Jr et al., 2003). 그러나, 본 연구에서는 수온과 지온, 총 강수량은 총 CH4 배출량과 음 (-)의 상관관계를 나타내어 선행연구와 반대의 경향을 나타내었다. Wang et al. (2024)의 보고에 따르면, 재배 중 강수량 등 기상 요인의 변화는 지리적 혹은 환경적 특징 (예, 배수성, 경사, 그리고 기후대 등)에 따라 벼 생육에 미치는 영향이 달라진다. 그 예로, 열대 기후 조건에서는 기온의 상승에 따라 수온과 지온이 35℃ 이상으로 상승하며, 이는 벼 생육을 저하시켜 기공을 통해 수송되는 CH4을 감소시킨다 (Baek et al., 2023). 이와 같이, 벼 재배 중 기상 요인은 벼 생육을 결정함으로써, CH4 배출에 영향을 미치기에 상관관계 분석 결과가 선행연구와 상이하게 나타난 것으로 판단된다 (Sun et al., 2020; Baek et al., 2023). 실제로, 국내 환경에서 수행된 Lee et al. (2023)의 연구에서는 벼 품종에 따라 재배 중 온도 및 강수량 변화에 의한 영향이 각기 다르게 적용되어 총 CH4 배출량에 영향을 미칠 수 있다고 보고하였다.

다중선형회귀분석

Pearson 상관관계분석은 변수 사이의 상관관계를 상대적으로 분석하는 기법으로, 예측모델 내에서 각각의 독립변수 (예, 기후, 토양특성, 그리고 재배 요인)가 종속변수 (예, 총 CH4 배출량) 예측에 미치는 영향을 파악하는 것은 한계가 있다 (Kang et al., 2022). 이에 따라, MLR 알고리즘을 기초로 예측모델 내에서 각각의 변수가 총 CH4 배출량 예측에 미치는 영향력을 조사한 결과는 Table 3에 나타낸 바와 같다. 본 연구에서는 예측모델 내에서 유의수준 (p < 0.05)과 VIF 기준 (VIF value < 5.0)을 모두 만족하는 변수를 대상으로 영향력 분석을 실시하였으며, 총 5개의 변수 (총 강수량, 벼 품종, 벼 이앙시기, 유기물 함량, 전용적밀도)를 최종 선정하였다. 특히, VIF 값이 10 이상으로 나타난 온도 지표들 (기온, 지온, 그리고 수온)은 서로 높은 상관관계로 인해 다중공선성 발생이 의심되어 예측모델 내에서 제외되었으며, 토양 pH (pH, p value = 0.532)는 유의수준을 만족하지 못하였다. 최종 선발한 5개 변수 중 전용적밀도는 +18.2933으로 가장 높은 영향력을 나타내었으며, 전용적밀도가 0.1 g cm-3 증가하는 경우, 총 CH4 배출량은 2.40 kg ha-1 증가한다. 예측모델에서 유일하게 통제가 불가능한 변수인 총 강수량은 -0.0426으로 가장 낮은 영향력을 보유하고 있으며, 연간 총 강수량이 1.0 mm 증가하였을 때, 총 CH4 배출량은 0.05 kg ha-1 감소한다. 벼 품종 (+0.2299)과 이앙시기 (-0.7975)를 달리하는 경우, 동일한 환경 조건에서 벼 품종을 조생종에서 중만생종으로 변경함에 따라 총 CH4 배출량은 5.12 kg ha-1 증가하고, 이앙시기를 1.0일 늦춤에 따라서는 총 CH4 배출량이 0.83 kg ha-1 감소할 것으로 예측된다.

Table 3.

Statistical summary of environmental parameters for forecasting methane emissions.

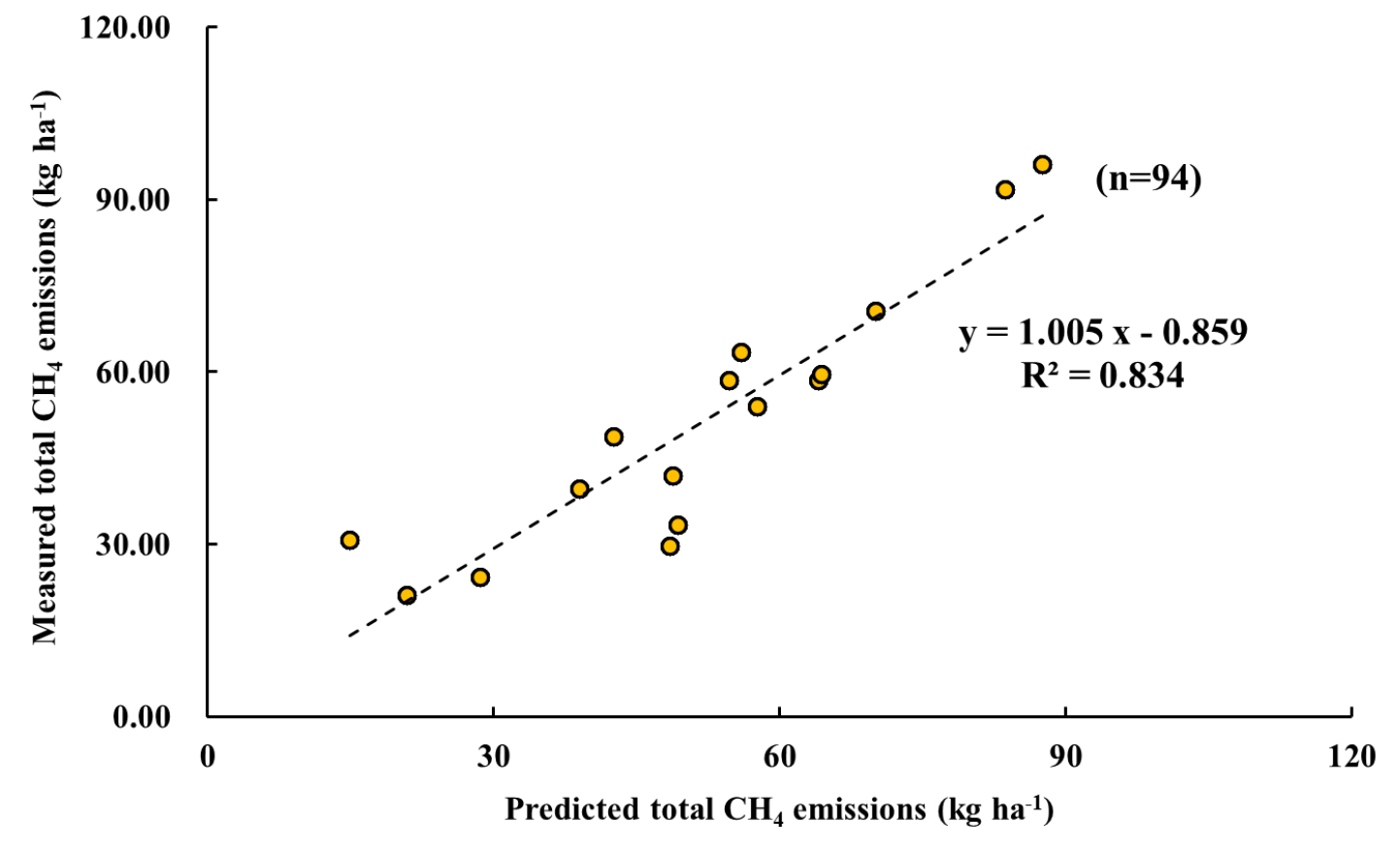

본 연구에서 총 5개 변수를 이용하여 선형 (linear) 기반의 예측모델을 작성한 결과는 Eq. 9에 나타낸 바와 같다. 이때, 연간 총 강수량은 mm 단위를 사용하였고, 토양 유기물 함량과 전용적밀도는 각각 %와 g cm-3 단위를 사용하였다. 예측모델의 신뢰도는 약 85% 수준으로 (Fig. 2), 다른 선행연구에서 제시된 선형 기반의 예측모델 (약 37 - 76%)보다 높은 신뢰 수준을 나타내었다 (Kang et al., 2022; Busman et al., 2023; Kang et al., 2023b; Nikolaisen et al., 2023; Wang et al., 2023).

예측모델 검증

예측모델의 통계적 가설을 검증한 결과는 Table 4에 나타낸 바와 같다. 본 연구에서 데이터의 대칭성과 분포를 나타내는 skewness와 kurtosis는 각각 -0.31과 2.83으로 분석되었으며, 이를 통해 예측모델 구축에 사용된 데이터는 상대적으로 높은 수치가 밀집되어 분포하고 있음을 나타내었다. 정규성 (normality) 검증을 위한 3지표 (omnibus, Durbin-Watson, 그리고 Jarque-Bera)는 각각 1.38, 1.68, 그리고 1.31이었으며, 각 지표의 유의수준 (p)은 모두 0.05 이하로 분석되었다. F-통계량 (F-statistic)은 77.43으로 분석되었으며, F-통계량의 유의수준 (p)은 0.05 이하로 조사되어 값의 유의함을 확인하였다.

Table 4.

Results of statistical test for investigating the autocorrelation and normality of the soil dataset.

| Skewness | Kurtosis | Omnibus | Durbin-Watson | Jarque-Bera | F-statistic |

| -0.31 * | 2.83 ** | 1.38 * | 1.68 * | 1.31 * | 77.43 ** |

Table 5는 5개의 통계 지표를 이용하여 예측모델의 검증을 수행한 결과를 나타낸다. 독립변수 추가에 따른 영향력을 최소화하였을 때, 예측모델의 설명력 (R2, Adj. R2)은 1% 감소하여 최종 산출된 예측모델의 신뢰도는 약 84% 수준이었다. RMSE와 MSE는 각각 8.802 kg ha-1와 77.473으로 분석되었으며, 이를 통해 예측된 총 CH4 배출량은 약 8.802 kg ha-1의 오차 범위를 가질 것으로 판단된다. MAE는 예측모델 구축에 사용된 데이터와 예측된 총 CH4 배출량의 차이를 보여주며, 약 6.945 kg ha-1의 차이를 나타내었다. MAPE의 경우, 오차의 발생률 (%)을 나타내며, 본 연구에서 도출한 총 CH4 예측모델은 약 7% 수준의 오차 발생률을 나타내었다.

Zhou et al. (2024)은 RF 알고리즘을 이용하여 총 CH4 배출량 예측모델을 개발하였으며, 신뢰도는 약 84% 수준으로 보고하였다. 또한, 오류를 나타내는 통계지표인 RMSE와 MAE는 각각 0.51 kg ha-1와 0.37 kg ha-1로 보고하였으며, 이는 본 연구에서 개발한 예측모델보다 낮은 수준이었다 (Zhou et al., 2024). 본 연구는 선행연구와 유사한 신뢰도를 갖는 반면, 알고리즘의 비선형 관계 해석 능력의 차이로 넓은 오차의 범위를 나타내었다. Kang et al. (2023b)에서는 알고리즘의 비선형 관계 해석 능력이 증가함에 따라 예측모델의 신뢰도가 증가한다고 보고하였으며, 최대 29% 증가하였다. 따라서, 신뢰도 높은 총 CH4 배출량 예측모델 개발을 위해서는 선형 및 비선형관계를 모두 해석할 수 있는 알고리즘 (예, support vector machine, random-forest, deep neural network 등)을 적용하는 것이 필요할 것으로 판단된다.

Conclusion

본 연구는 총 CH4 배출량과 다양한 환경 요인의 상관관계를 조사하였으며, 이를 기반으로 벼의 품종 및 이앙시기를 고려한 총 CH4 배출량 예측모델을 개발하였다. 예측모델 개발을 위해 사용한 변수 9종은 특성에 맞게 기후 요인 (기온, 수온, 지온, 총 강수량), 토양특성 요인 (토양 pH, 유기물 함량, 전용적밀도), 그리고 재배 요인 (벼 품종, 이앙시기)으로 구분하였다. 그 중, 벼 품종은 평균 재배일수에 따라 조생종 (약 115일)과 중만생종 (약 135일)으로 구분하였으며, 이앙시기는 05월 10일 (0)을 기준으로 05월 25일 (+15), 06월 09일 (+30), 그리고 06월 24일 (+45)로 구분하였다. 각 변수의 상관관계를 분석한 결과, 총 CH4 배출량은 수온 (Water temp., -0.824)과 가장 높은 음 (-)의 상관관계를 나타내었으며, 유기물 함량 (SOM, +0.391)과 가장 높은 양 (+)의 상관관계를 나타내었다. 벼의 품종과 이앙시기의 Pearson 상관계수는 각각 +0.058과 -0.737로, 재배기간이 짧은 조생종을 늦게 이앙하는 방식은 총 CH4 배출을 효과적으로 감소시킬 것으로 판단된다. 다중선형회귀 (multiple linear regression, MLR) 알고리즘을 이용한 예측모델은 각 변수의 유의수준 (p < 0.05)을 고려하여 총 5종의 변수 (총 강수량, 유기물 함량, 전용적밀도, 벼 품종, 그리고 이앙시기)를 선정하여 작성하였으며, 그 신뢰도는 약 84% 수준이었다. 예측모델 검증 시, 모델 구축에 사용된 총 CH4 배출량과 예측 값은 약 6.945 kg ha-1의 차이를 보이는 것으로 나타났으며, 예측모델의 오차 발생률은 약 7% 수준이었다. 본 연구에서 개발한 총 CH4 배출량 예측모델은 선형 기반임에도 불구하고 높은 신뢰도를 보였으며, 이는 예측모델 내 벼 재배 요인의 포함은 총 CH4 배출량 추정치의 정확도 향상에 기여할 수 있는 나타내었다. 하지만, 본 연구에서 개발한 예측모델은 특정 지역에 국한되어 국가단위의 총 CH4 배출량 예측을 위해서는 더 넓은 범위의 자료가 필요할 것으로 판단된다.