Introduction

Materials and Methods

비료 수준별 모시풀 재배시험

토양 이화학성 및 식물체 분석

비료 이용효율 계산

통계분석

Results and Discussion

NPK 비료 사용량에 따른 모시풀 생육

비료 사용량과 모시풀의 비료이용효율

Conclusions

Introduction

비료는 작물 생산성 향상을 위해 필수적인 농자재로서 비료 비용과 작물 수량 간 경제적 수준을 고려하여 사용한다. 작물 생산성 만을 고려한 비료사용은 과도한 경영비 투입뿐만 아니라 토양 염류집적, 수계 비점오염, 온실가스 배출 등 환경 부하를 높이는 원인이 되기 때문에 여러 요인들을 고려하여 작물에 필요한 적정 사용량을 설정하는 것이 중요하다 (Chung and Lee, 2008; Choi et al., 2022).

우리나라는 농업의 공익적 기능을 증진시키기 위하여 농업농촌공익직불법을 시행하여 화학비료 사용기준 준수를 의무화 하였으며, 농업인은 비료사용처방서에 따라 비료를 사용해야 한다 (NAQS, 2020). 농촌진흥청은 재배면적이 큰 주요 작물에 대한 비료사용처방서를 제공하고 있으나, 소면적으로 재배하는 일부 작물에 대해서는 비료사용기준이 없어 비료 적정량 사용 지도에 어려움이 있는 실정이다.

모시풀 (Boehmeria nivea L.)은 전남 영광의 주요 특용작물로서 84 ha (2023) 면적에서 재배되고 있으며, 이는 국내 재배면적의 약 84%에 해당한다 (MAFRA, 2023). 모시풀의 주요 원산지는 동남아시아로 중국, 한국, 필리핀, 인도 등에 분포하며, -10°C 이하에서는 동해를 입는 경우가 많아 주로 따뜻하고 습기가 많은 지역에 재배한다 (Park et al., 2010). 백제시대부터 재배되었던 모시의 줄기 껍질에서 채취한 섬유질은 의류의 소재로, 뿌리와 잎은 민간요법의 약재로 이용되어 왔으며, 최근 모시잎 추출물을 첨가한 떡의 노화 지연 효과 (Bai and Han, 2018), 항산화 활성 및 암세포 증식 억제 효과 (Kim et al., 2014) 등이 보고되어 농가에서는 소득작물로 재배하고 있다. 그러나 모시풀은 비료사용처방서를 제공하지 않아 농가에서는 경험에 의존하여 비료를 사용하는 실정이며, 모시풀의 생산성 향상 및 비료사용에 의한 환경영향을 최소화 하기 위해서는 비료이용효율을 고려한 적정 비료량 설정이 필요하다.

비료사용량과 모시풀 생산성 관계에 대한 연구결과에 의하면, 질소 210 kg ha-1을 사용했을 때 줄기와 섬유질 생산량이 증가했으며 (Tatar et al., 2010), 인도네시아에서 모시를 60일 마다 수확하는데 연간 가축분뇨 20 ton ha-1을 밑거름으로 주고, 질소비료 45 kg ha-1와 칼리비료 45 kg ha-1을 웃거름으로 주었을 때 줄기 길이, 직경, 경수, 생체중 등이 많았다고 하였다 (Subandi, 2012). 또한 칼륨 비료 사용과 모시풀의 품질의 관련성 등 국외 연구사례가 있으나 (Subandi, 2012; Tatar et al., 2010), 우리나라 재배환경에 적용하기 위해서는 모시풀에 대한 비료 수준별 실증 연구가 필요하다.

본 연구는 모시풀 주산지에 적용할 수 있는 비료사용기준을 설정하기 위하여 비료 수준에 따른 생산성과 비료 이용효율을 평가하였다.

Materials and Methods

비료 수준별 모시풀 재배시험

모시풀은 다년생 작물로서 정식 후 2년차인 전남 영광군 백수읍 소재의 모시 재배 농가 포장에서 2021 - 2022년간 비료 수준별 재배시험을 수행하였다. 시험 포장의 표토 토성은 실트질양토이며, 시험 전 토양은 pH, 유기물, 칼슘과 마그네슘 함량이 적정범위보다 다소 낮아 pH 교정을 위해 석회고토 2,000 kg ha-1와 유기물 공급을 위한 혼합가축분퇴비 4,400 kg ha-1를 모든 처리구에 동일하게 시용하였다 (Table 1).

NPK 비료는 각각 5수준 (0, 0.5, 1, 1.5, 2배)으로 처리하였으며, 전체 면적 750 m2에서 15구 (구당 50 m2)로 나누어 단구제로 처리하였다. 비료는 기존 재배농가의 비료사용량 조사를 통해 구한 평균값 (N-P2O5-K2O = 637-188-237 kg ha-1)과 전남농업기술원에서 모시풀 재배시험에 적용한 비료사용량 (N-P2O5-K2O = 350-140-350 kg ha-1)을 고려하여 N-P2O5-K2O = 350-140-350 kg ha-1을 1배구로 하고, 최대 N-P2O5-K2O = 700-280-700 kg ha-1 (2배구)까지 처리하였다. 질소는 요소로, 칼륨은 염화칼륨 비료로 밑거름 30%, 웃거름은 수확 횟수로 나누어 1회당 17.5%에 해당하는 양만큼 모시풀 수확 후에 시용하였다. 인산은 용성인비로 전량 밑거름으로 시용하였다. 모시풀의 재식거리는 60 × 25 cm이며, 모시 수확은 5월부터 9월까지 연간 5회 (2021/5/13, 6/16, 7/29, 8/31, 9/29, 2022/5/13, 6/20, 8/3, 9/1, 9/29)로 잎과 지상부 줄기 수확 3반복 측정하여, ha당 27,500주로 환산하여 수확량으로 산정하였다. 모시풀 생육조사는 가장 생육이 왕성한 8월초 수확기에 각 처리구 내에서 3구역으로 구분하여 초장, 경수를 측정하고, 중간 잎의 엽색도 (SPAD-502, Minolta, Japan)를 1주 당 5회 측정하여 3주의 평균값을 제시하였다.

Table 1.

Physical and chemical properties of the experimental soils.

| Soil texture |

pH (1:5) |

EC (dS m-1) |

NO3-N (mg kg-1) |

OM (g kg-1) |

Av. P2O5 (mg kg-1) | Exch. cations (cmolc kg-1) | |||

| K | Ca | Mg | |||||||

|

Experimental soils | Silt loam | 5.6 | 0.3 | 2 | 19 | 382 | 0.69 | 3.8 | 1.3 |

|

Optimum range1 | - | 6.0 - 7.0 | <2.0 | - | 20 - 30 | 300 - 500 | 0.50 - 0.80 | 5.0 - 6.0 | 1.5 - 2.0 |

1Optimum ranges of chemical properties in the upland soils (NAS, 2019).

토양 이화학성 및 식물체 분석

시험 전 토양은 오거를 이용하여 0 - 15 cm 깊이까지의 토양을 채취하여 농촌친흥청 분석법에 준하여 분석하였다 (NAAS, 2010). 질산태질소는 습토를 2 M KCl로 침출하여 질소 자동분석기 (Auto analyzer 3, BRAN+LUEBBE, Germany)로 분석하여 수분함량을 보정하였다. 그 외의 성분은 풍건한 건토를 2 mm 체로 거른 다음 분석하였다. 토양 pH와 EC는 토양과 증류수를 1:5의 비율로 진탕한 후 pH, EC meter로 측정하였고, EC는 측정값에 희석배수인 5를 곱하였다. 유기물은 Tyurin법, 유효인산은 Lancaster법으로 비색계 (UV Spectrometer, Hitachi, Japan)를 이용하여 분석하였다. 교환성 양이온은 1 M NH4OAC (pH 7.0)로 추출하여 유도결합플라즈마 분광광도계 (iCAP Pro ICP-OES, Thermo scientific, USA)로 분석하였다.

식물체 분석은 수확한 모시풀의 잎과 줄기를 80°C에서 건조하여 분쇄한 후 사용하였다. 식물체 건조 시료 0.5 g을 삼각플라스크에 칭량하여 conc. H2SO4 1 mL 와 50% HClO4 용액 10 mL를 가한 후 가열하여 분해하였으며, 분해 후 냉각시켜 No. 6 여과지를 사용하여 여과된 여과액은 T-N, P, K 등의 정량에 사용하였다 (Lee et al., 2017). T-N은 Kjeldahl 증류법, P2O5는 Vanadate법, K2O는 유도결합플라즈마 분광광도계로 분석하였다.

비료 이용효율 계산

NPK비료 수준별 처리에 따른 모시풀의 비료 이용효율을 평가하기 위하여 비료부분요인 생산성 (fertilizer partial factor productivity; FPFP), 농업적 비료 이용률 (fertilizer agronomic efficiency; FAE)과 비료 회수율 (fertilizer recovery; FR)을 다음 산식과 같이 계산하였다 (Baligar et al., 2001; Saleem et al., 2022, Lee et al., 2023).

(1)FPFP (kg kg-1) = crop yields (dry weight, kg ha-1) / fertilizer amount (kg ha-1)

(2)FAE (kg kg-1) = (crop yields with fertilization - yields without fertilization, kg ha-1) / fertilizer amount (kg ha-1)

(3)FR (%) = (nutrient uptake of plant with fertilization - nutrient uptake of plant without fertilization, kg ha-1) / fertilizer amount (kg ha-1) × 100

통계분석

토양과 식물체는 3반복한 평균 값으로 통계 프로그램은 SAS package (Enterprise Guide V.7.1, SAS Institute Inc. USA)를 이용하였으며, 통계적 유의성 검정은 p < 0.05 수준에서 Duncan’s 다중검정을 수행하였고, 비료사용량과 지상부 건물중에 대한 회귀분석을 수행하였다.

Results and Discussion

NPK 비료 사용량에 따른 모시풀 생육

비료 사용량이 모시풀 생육에 영향을 미치는지 확인하기 위하여 생육이 원활한 시기인 3번째 수확기에 초장, 경수, SPAD 값을 측정하였다 (Table 2). 질소는 1.5배 처리 이상부터 초장과 SPAD 값이 유의하게 증가했으며, 인산과 칼륨은 1.5배 처리에서 경수가 가장 많았다. 주요 수확부위인 잎과 줄기의 생중을 비료 처리 수준별로 비교해보면, 2021년은 질소 2배구, 인산은 1배구, 칼륨은 1배구에서 가장 수량이 많았고, 2022년은 질소 1 - 1.5배구, 인산 0.5배구, 칼륨 1.5배구에서 가장 수량이 많았다 (Table 3). 질소와 인산 처리구의 전반적인 수량은 2022년이 평균 20% 정도 많았으나, 1년차보다 적은 비료량에서 높은 수량을 보였는데, 1년차 시험 후 질소 1.5배구의 질산태질소 함량이 1배구의 30% 정도 상승했으며, 인산은 0.5배구의 유효인산이 0배구 대비 22% 정도 상승하여 지난 해 시용했던 비료 성분이 영향을 미쳤을 것으로 추측된다.

Table 2.

Crop growth and SPAD of ramie leaves according to NPK fertilizer levels.

| Treatments | Plant height (cm) | No. of stem (No plant-1) | SPAD | ||||||

| N | P | K | N | P | K | N | P | K | |

| 0.0 | 103.0 d1 | 134.3 ns | 130.3 ns | 10.7 ns | 10.0 c | 10.0 c | 37.1 c | 44.6 ns | 44.7 ns |

| 0.5 | 118.0 c | 135.9 | 126.4 | 11.7 | 11.0 bc | 11.0 bc | 40.6 bc | 42.8 | 41.5 |

| 1.0 | 130.6 b | 136.1 | 135.1 | 13.3 | 12.0 abc | 12.0 b | 44.2 ab | 43.1 | 43.2 |

| 1.5 | 142.1 a | 135.2 | 132.0 | 10.3 | 14.3 a | 14.3 a | 46.0 a | 44.5 | 43.0 |

| 2.0 | 142.7 a | 139.3 | 135.3 | 13.3 | 13.3 ab | 13.3 a | 48.7 a | 42.7 | 39.6 |

| F-value | 57.3 | 0.55 | 1.33 | 1.14 | 5.25 | 17.06 | 8.00 | 0.52 | 1.21 |

비료 사용량과 모시풀의 비료이용효율

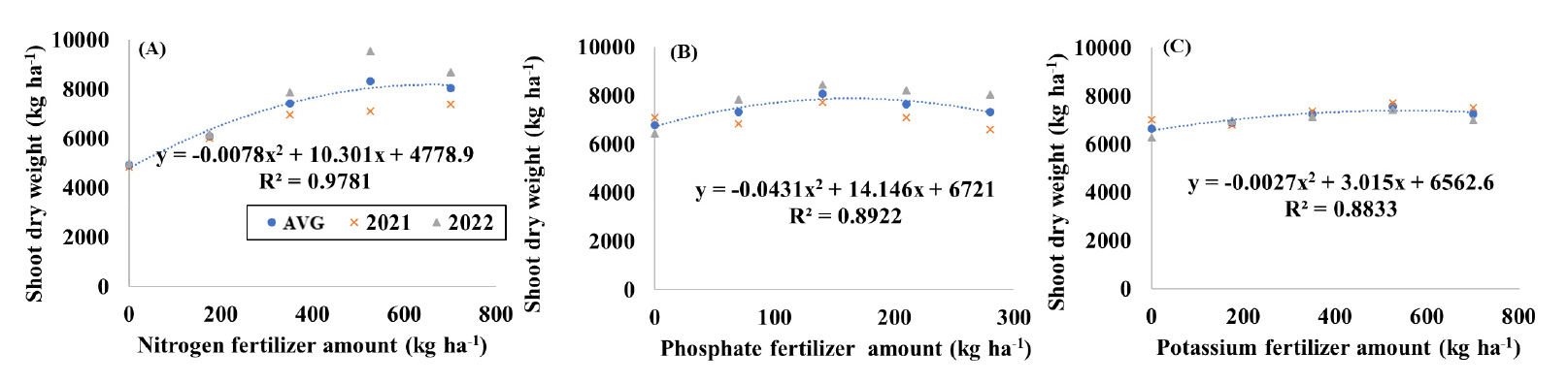

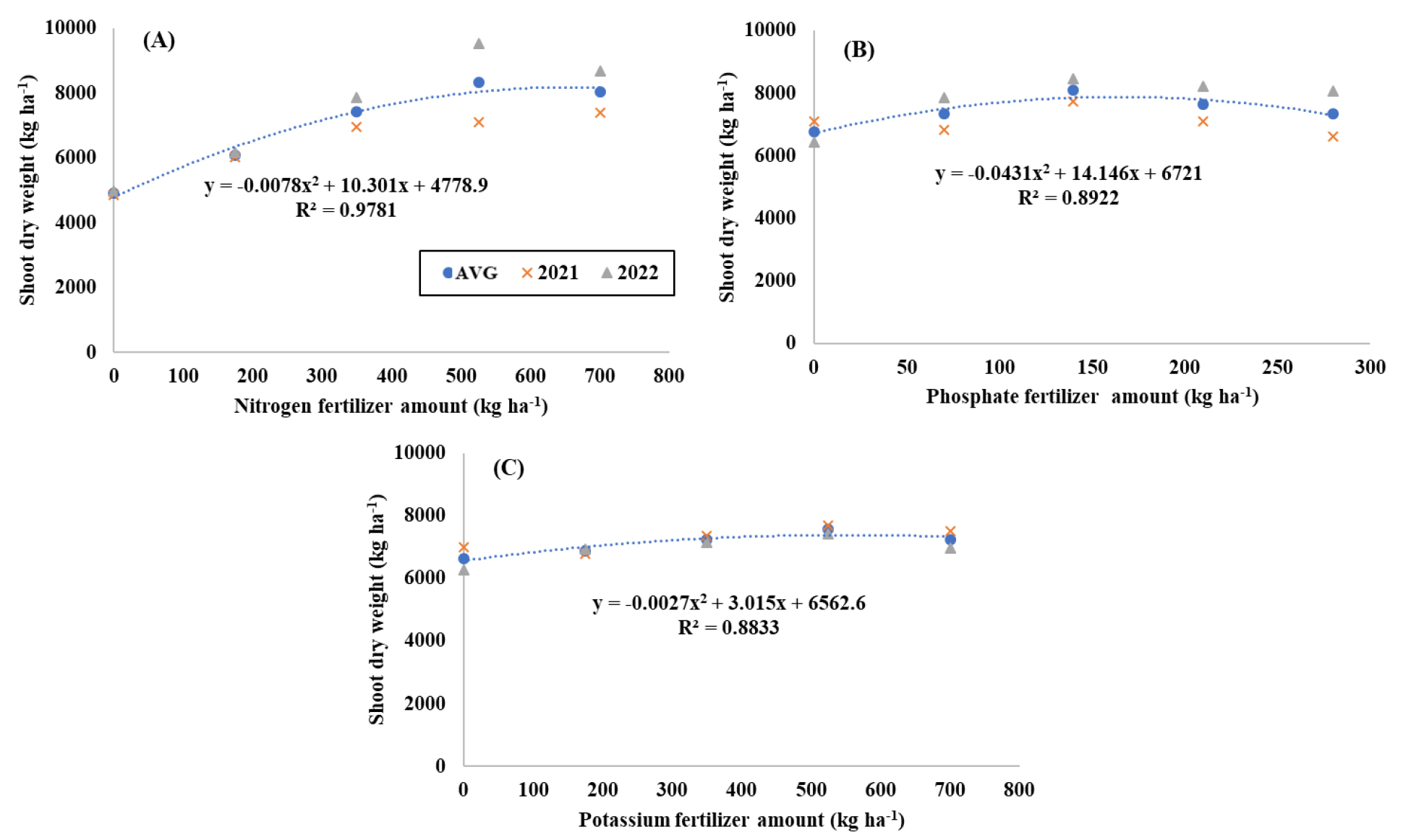

비료 사용량과 주요 수확부위인 모시 잎의 수량은 비료사용량에 따라 증가했다가 감소하는 2차 수량곡선의 형태를 보였다. 비료에 의한 수량 반응은 질소에서 가장 크게 나타났고, 인산, 칼륨 순으로 수량 반응을 보였다. 시험 전 토양의 질산태질소 함량이 매우 낮고, 토양 유기물 함량이 19 g kg-1으로 적정범위보다 낮아 질소 비료에 대한 반응이 컸던 것으로 판단된다. 질소 함량이 낮은 조건에서는 잎의 질소 함량을 높이는 것이 최대 수량을 생산하기 위한 방법이며 (Rehman et al., 2020), 본 연구에서도 질소 1.5배에서 잎의 SPAD 값이 높고 수량 또한 가장 많아 토양과 잎의 질소 함량을 고려한 질소 비료 사용이 필요할 것이다.

최대 수량을 생산할 때의 비료량은 5회 수확을 기준으로 질소-인산-칼륨 = 660-164-548 kg ha-1이었다 (Fig. 1). 이 비료량은 질소1.5 - 2배 중간, 인산 1.0배, 칼륨 1.5배에 해당되는 양으로 이 때 모시풀의 질소, 인산, 칼리 흡수량은 각각 607, 140, 783 kg ha-1이었고, 칼륨은 비료사용량 대비 흡수량이 34% 정도 많아 칼륨 요구량이 큰 작물이었다. 칼륨은 수량 뿐만 아니라 모시풀의 섬유질 강도에 영향을 미치는 등 품질에 영향을 주므로 (Tatar et al., 2010; Subandi, 2012), 비료사용량 설정 시 이용 목적에 따라 품질과의 연관성을 고려할 필요가 있었다.

비료이용효율 중 비료 1 kg 당 생산비인 FPFP는 비료 효율 향상에 대한 제약을 식별하는 매개 변수로서 (Cassmanrt al., 1996), 질소, 인산, 칼륨 모두 0.5배 처리에서 가장 높았다 (Table 4). FAE와 FR은 질소와 칼륨의 비료 수준별 처리 간 유의한 차이는 없었으나 1 - 1.5배에서 높은 경향을 보였으며, 인산 처리구에서는 수확량이 많았던 2022년에 0.5배 처리에서 유의하게 높았다 (Lee et al., 2022). 특히 인산은 1.5, 2배구의 비료이용효율이 1배구 대비 약 50% 수준으로 감소한 반면, 인산 1배량이 공통적으로 시용된 질소와 칼리구는 1 - 1.5배의 비료이용효율 편차가 크지 않아 본 시험포장에서는 인산을 1배 이상 투입할 필요가 없었다. 인산질 비료의 과다 사용은 작물 생산성에 거의 영향을 미치지 않고, 오히려 비료 투입 비용을 높일 우려가 있었다.

Table 3.

Leaf and stem yields of ramie according to NPK fertilizer levels.

| Year | treatments | Weight of fresh leaves (ton ha-1) | Weight of fresh stems (ton ha-1) | ||||

| N | P | K | N | P | K | ||

| 2021 | 0.0 | 28.4 c1 | 44.2 ns | 41.1 b | 25.6 d | 48.8 b | 50.2 b |

| 0.5 | 41.0 b | 44.6 | 42.0 b | 42.1 c | 54.6 ab | 48.5 b | |

| 1.0 | 43.3 ab | 47.0 | 48.4 a | 55.8 b | 57.8 a | 57.4 a | |

| 1.5 | 46.0 ab | 44.7 | 49.0 a | 62.2 ab | 57.8 a | 62.3 a | |

| 2.0 | 48.6 a | 42.9 | 49.8 a | 67.1 a | 52.9 ab | 62.3 a | |

| F-value | 20.13 | 0.59 | 5.14 | 53.25 | 2.31 | 11.98 | |

| 2022 | 0.0 | 31.1 d | 38.5 b | 37.6 b | 29.5 c | 52.4 b | 49.6 c |

| 0.5 | 37.1 cd | 48.3 a | 38.8 b | 43.8 b | 66.5 a | 53.2 bc | |

| 1.0 | 43.7 bc | 51.5 a | 42.4 ab | 61.0 a | 69.4 a | 59.8 ab | |

| 1.5 | 53.5 a | 51.3 a | 47.5 a | 72.1 a | 69.8 a | 65.6 a | |

| 2.0 | 49.4 ab | 49.0 a | 46.1 a | 71.5 a | 68.4 a | 64.3 a | |

| F-value | 12.29 | 9.66 | 6.07 | 20.97 | 12.19 | 9.01 | |

| t-test (year)2 | ns | ns | * | ns | *** | ns | |

Table 4.

Fertilizer use efficiency of ramie according to NPK fertilizer levels.

| Year | Treatment | FPFP (kg kg-1)1 | FAE (kg kg-1) | FR (%) | ||||||

| N | P | K | N | P | K | N | P | K | ||

| 2021 | 0.5 | 59.4 a2 | 174.1 a | 66.4 a | 16.0 ns | 1.4 ns | -4.0 ns | 62.3 ns | 3.2 ns | -9.5 ns |

| 1.0 | 34.7 b | 95.4 b | 37.3 b | 13.0 | 9.1 | 2.1 | 51.0 | 9.6 | 18.0 | |

| 1.5 | 24.7 c | 60.3 c | 26.8 c | 10.2 | 2.7 | 3.3 | 41.5 | 2.5 | 16.1 | |

| 2.0 | 19.4 c | 42.1 d | 19.0 d | 8.6 | -1.1 | 1.4 | 33.7 | -1.1 | 6.3 | |

| F-value | 43.56 | 115.25 | 80.26 | 1.47 | 0.63 | 1.96 | 1.76 | 1.13 | 1.17 | |

| 2022 | 0.5 | 66.6 a | 221.4 a | 78.9 a | 14.1 ns | 42.3 a | 6.3 ns | 66.0 ns | 50.0 a | 42.7 ns |

| 1.0 | 44.4 b | 125.7 b | 43.0 b | 18.2 | 36.1 ab | 6.7 | 74.6 | 36.7 ab | 44.2 | |

| 1.5 | 35.0 c | 77.0 c | 30.1 c | 17.5 | 17.3 bc | 5.9 | 73.1 | 19.8 bc | 29.0 | |

| 2.0 | 25.2 d | 56.4 c | 21.5 d | 12.1 | 11.6 c | 3.4 | 55.3 | 14.0 c | 20.5 | |

| F-value | 49.51 | 111.68 | 193.46 | 1.31 | 4.47 | 0.69 | 1.14 | 6.17 | 1.02 | |

| t-test (year)3 | ns | ns | ns | ns | *** | ** | ** | *** | ** | |

Conclusions

모시풀의 생육과 양분 흡수에 영향을 미친 비료 성분은 질소, 칼륨, 인산 순이었으며, 질소 비료사용량은 잎의 엽색도, 수량과 관계가 있었다. 모시 잎5회 수확 기준으로 구한 수량곡선에서 최대 수량 생산 시 비료량은 질소-인산-칼륨 = 660-164-548 kg ha-1이었으나, 질소, 인산, 칼륨의 비료이용효율을 고려했을 때 시험 토양과 유사한 비옥도를 가진 토양은 질소 1.5배, 인산 1배, 칼륨 1.5배인 525-140-525 kg ha-1가 적절할 것으로 판단되었다. 그러나 해당 결과는 토양 비옥도가 적정범위 이내에 해당하는 농경지에서 설정한 비료량이므로 후속 연구를 통해 다양한 양분함량을 가진 토양에서 비료량을 조절하기 위한 기준 설정이 필요할 것이다.