Introduction

Materials and Methods

조사대상

조사방법

Results and Discussion

국내 과수 작물 재배시 비료 투입 현황

과수 작물 종류 및 시기에 따른 비료사용실태 평가

Conclusions

Introduction

질소, 인, 그리고 칼륨과 같은 양분은 작물 생산을 위해 필수적이며 양분 공급을 위해 비료를 사용하고 있다 (RDA, 2017). 작물의 생육을 위해서 다양한 비료가 사용되어지며 특히 무기질비료의 경우 속효성이고 작물이 필요로 하는 양분의 양을 인위적으로 제작할 수 있어 편리하기 때문에 많이 사용되고 있다 (Lee et al., 2008; Kim et al., 2018). 특히 우리나라는 과거 작물 생산량 증대를 목표로 비료 중 무기질비료를 많이 사용하였지만 (Kim et al., 2018; Lee et al., 2023) 무기질비료의 장기간 과다 사용은 토양 내 양분의 불균형을 일으키고 토양질을 퇴화시켜 지속적인 작물 생산에 영향을 미친다고 알려져 있다(Nguyen et al., 1995; Kim et al., 2018; Kim et al., 2023). 농촌진흥청에서는 지속가능한 농업을 위해 1990년대 이후 농경지의 토양검정결과를 통해 비료사용처방서가 발급되는 비료사용처방 프로그램을 개발하여 시․군 농업기술센터에 보급하고 이를 통해 농경지에서 비료의 적정사용을 추천하고 있다 (Hong et al., 2009; Kong et al., 2018). 뿐만 아니라 농경지에서의 토양화학성, 물리성과 같은 토양 특성을 조사하는 농업환경변동조사 사업을 실시하고 있으며, 그 중 하나가 농경지에서의 비료사용을 평가 및 조사하는 농경지 비료사용실태조사이다 (Kong et al., 2015).

비료사용실태조사는 농경지에서 사용되고 있는 비료의 종류 및 사용량에 대한 정보를 직-간접적인 방법을 조사하고 이를 통해 농업환경의 변동과 작물의 생산을 평가하는데 목적을 두고 있다 (Kim et al., 2023). 비료사용실태조사의 조사 방법은 4년 1주기로 과수, 식량작물, 노지채소, 시설작물을 대상으로 실시하며 각 도별로 비료종류, 비료사용량, 성분량 등을 조사하여 국내 농경지의 양분 관리 방안 제시를 위한 기초자료로 활용되어지고 있다 (Kim et al., 2018; Kim et al., 2023).

이에 본 연구는 과수 작물 재배시 사용되는 비료의 종류, 사용방법 및 사용량에 대해 4년 주기로 조사하고 4년 동안 비료사용실태에 대한 평가를 통해 과수 재배 시 사용되는 비료사용실태의 변화에 대해 평가하고자 하였다.

Materials and Methods

조사대상

본 연구에서 진행한 과수 작물 비료사용실태조사는 2018년과 2022년에 실시하였다. 조사점수는 도별 작물 생산현황에 따라 조사작물 수를 조정하되 재배면적을 감안하여 각 작물별 20 농가 이상, 도별 합계 100 농가 이상 조사하였으며 조사농가는 작물별 50 농가 이상이 되도록 도별 1 - 5 작물을 선정하였다. 충북 4작물 (사과, 포도, 대추, 복숭아), 충남 4작물 (사과, 배, 포도, 대추), 전북 4작물 (감, 복숭아, 사과, 포도), 전남 3작물 (감, 키위, 배), 경북 3작물 (복숭아, 사과, 포도), 경남 3작물 (감, 배, 사과), 경기 4작물 (배, 포도, 사과, 복숭아), 강원 4작물 (사과, 배, 포도, 복숭아), 제주 2작물 (감, 키위)로 2018년에는 총 805농가, 2022년에는 총 848 농가를 선정하였다. 2018년도 과수별 농가 수는 배 148 농가, 포도 160 농가, 사과 217 농가, 복숭아 96 농가, 대추 53 농가, 감 112 농가 및 키위 70 이었으며, 2022년도는 배 143 농가, 포도 159 농가, 사과 213 농가, 복숭아 100 농가, 대추 53 농가, 감 110 농가 및 키위 70 농가이었다.

조사방법

조사방법은 각 도에 위치한 농업기술원에서 선정된 농가에 직접 방문하여 면접 청취 조사를 원칙으로 조사하였다. 조사내용으로는 과수별 사용하는 비료종류 (무기질비료, 유기질비료, 퇴비), 사용량 및 비료의 성분함량에 대해 조사하였다. 과수작물 재배시 투입되는 양분 함량은 사용한 무기질비료, 유기질비료, 퇴비를 분석하여 도출한 각각의 양분함량 (N, P2O5, K2O)과 조사된 비료별 사용량을 이용해 산출하였다. 양분함량으로 질소는 원소분석기 (Vario Max, Elementar, German)로, 인산과 칼리는 HNO3 10 mL를 첨가하여 마이크로파 분해법을 통해 분해한 후 각각 자외-가시선분광광도계 (UV, Shimadzu, Japan) 및 유도결합 플라즈마 발광광도계 (ICP-OEC, GBC, Malaysia)로 분석하였다.

Results and Discussion

국내 과수 작물 재배시 비료 투입 현황

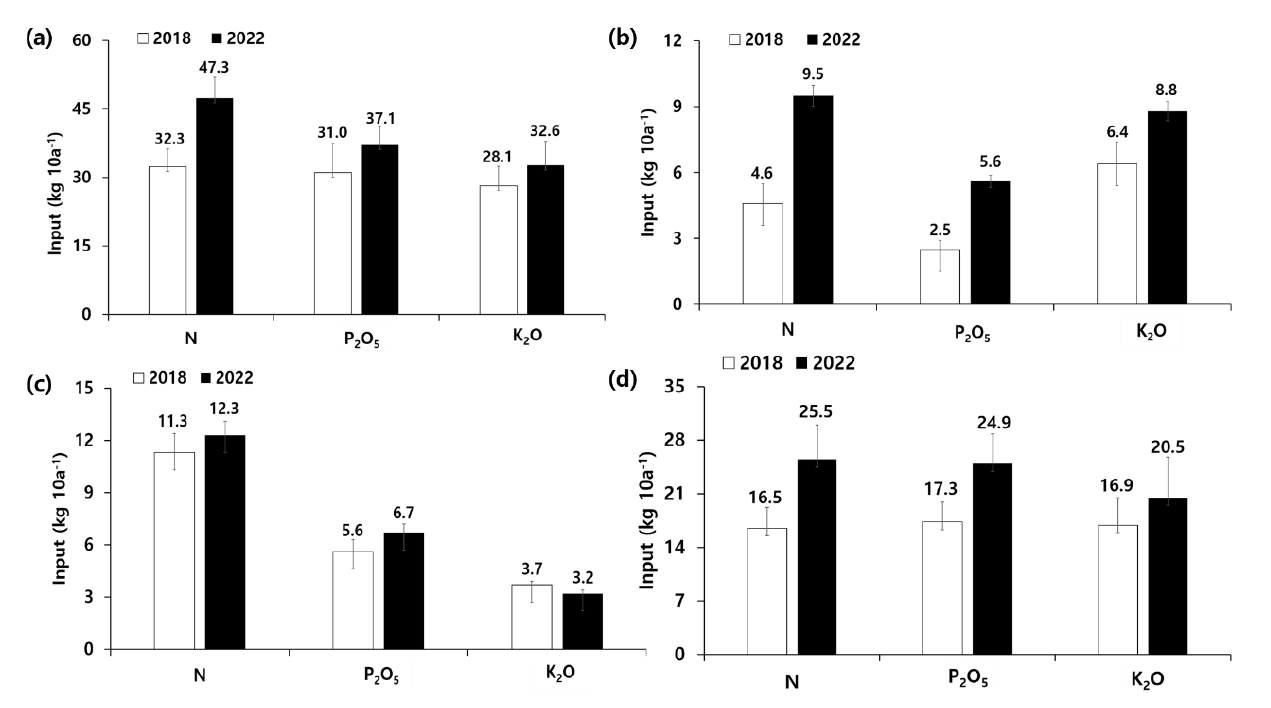

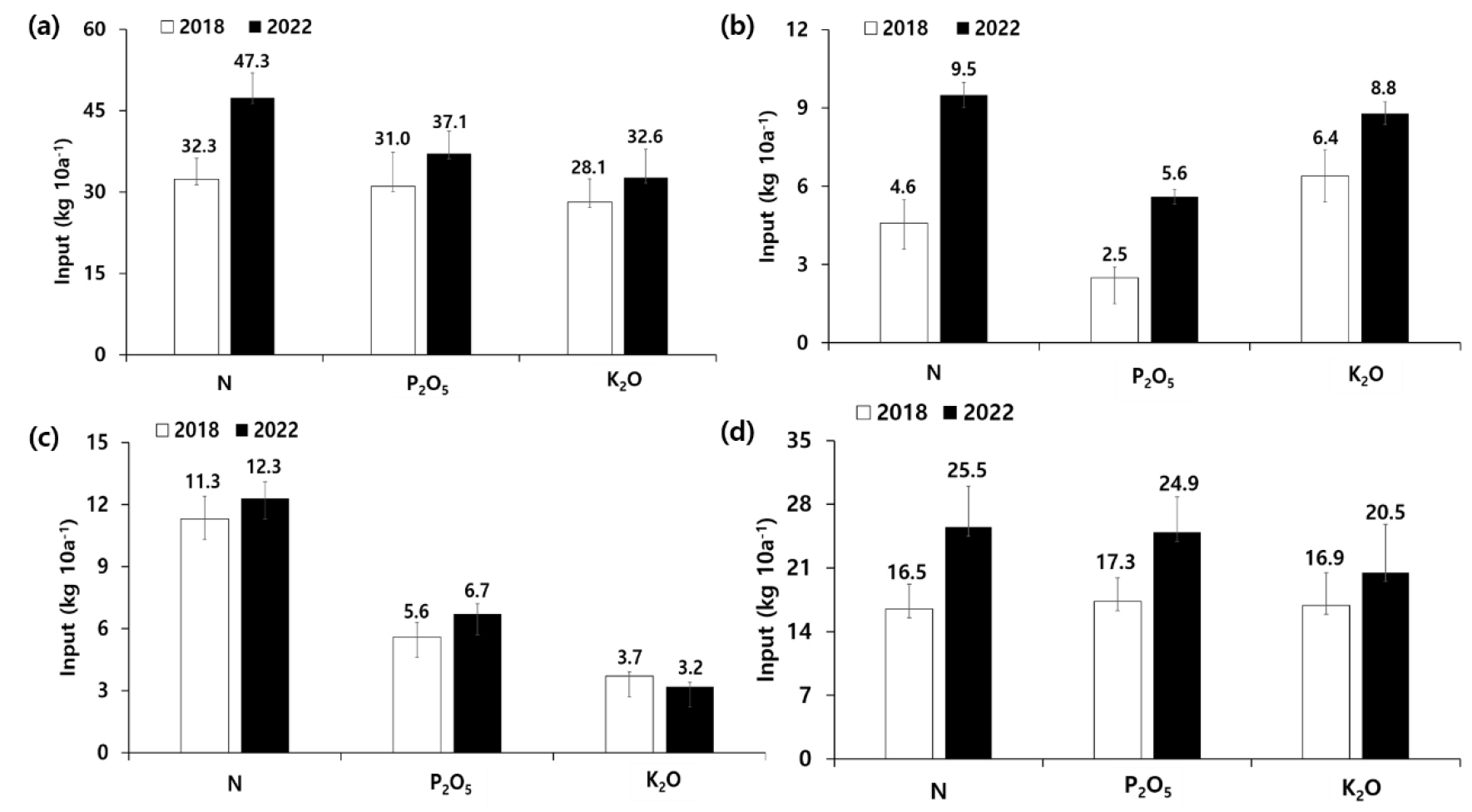

국내 과수 작물 총 투입량은 Fig. 1a와 같다. 총 투입량으로 질소의 경우 평균 32.3 kg 10a-1에서 47.3 kg 10a-1, 인산은 31.0 kg 10a-1에서 37.1 kg 10a-1, 칼리는 28.1 kg 10a-1에서 32.6 kg 10a-1로 모두 2018년에 비해 2022년에 증가하였으며, 총 투입량을 비료 종류에 따라 분류해본 결과는 Fig. 1a와 같다. 비료 종류에 따른 양분 (N, P2O5, K2O)의 평균 투입량은 2018년 무기질비료 4.6-2.5-6.4 kg 10a-1(Fig. 1b), 유기질비료 11.3-5.6-3.7 kg 10a-1(Fig. 1c) 및 퇴비 16.5-17.3-16.9 kg 10a-1(Fig. 1d)이었으며 2022년은 무기질비료 9.5-5.6-8.8 kg 10a-1(Fig. 1b), 유기질비료 12.3-6.7-3.2 kg 10a-1(Fig. 1c) 및 퇴비 25.5-24.9-20.5 kg 10a-1(Fig. 1d)으로 나타났다. 2018년에 비해 무기질비료, 유기질비료 및 퇴비의 투입량이 모두 증가하였으며 퇴비에서 가장 많이 증가하였다.

과수 작물별 사용된 비료의 사용량을 조사한 결과에 따르면 질소 기준으로 2018년 가장 많은 사용량을 보인 작물은 대추로 10a 당 53.4 kg의 질소를 사용하였으며 그 외 작물은 배 (34.8 kg 10a-1) > 키위 (31.8 kg 10a-1) > 사과 (31.0 kg 10a-1) > 감 (30.3 kg 10a-1) > 포도 (23.5 kg 10a-1) > 복숭아 (22.0 kg 10a-1) 순으로 질소를 사용하였다 (Table 1). 2022년 또한 가장 많은 사용량을 보인 작물은 대추 (73.3 kg 10a-1)였으며 2018년에 비해 1.4배 증가한 경향을 보였다. 다음으로 과수 재배시 사용빈도가 높은 비료의 종류는 2018년과 2022년 모두 퇴비가 가장 많았으며 다음으로 유기질비료, 무기질비료 순으로 나타났다. 작물별 비료사용 처방기준 (RDA, 2022)과 비교하였을 때 대추는 10a 당 양분(N-P2O5-K2O kg)을 13.0-6.5-8.0 kg을 추천하고 있으나 현재 농가에서 사용하는 비료량은 질소가 4.1 - 5.6배, 인산이 6.5 - 9.4배 및 칼리가 5.9 - 7.9배 가량 초과 사용하고 있는 것으로 확인되었다.

Table 1.

Distribution of fertilizer usage in 2018 and 2022.

과수 작물 종류 및 시기에 따른 비료사용실태 평가

Table 2는 토양검정에 의한 추천사용량과 실제 농가에서 사용한 비료량 (무기질 비료 사용량과 유기질비료 사용량 합계)을 비교한 결과이다. 2018년에 대추에서 질소와 인의 양분이 추천량보다 농가에서 실제로 사용한 비료량이 각각 15.5 kg 10a-1 및 5.8 kg 10a-1 많이 사용되었으며 칼리는 키위에서 7.5 kg 10a-1로 추천량에 비해 초과 사용되었다. 복숭아와 단감의 경우 실제로 사용한 비료량이 추천량보다 적었지만 다른 과수작물들은 모두 초과사용되어지고 있는 것으로 조사되었다. 2022년은 키위를 제외한 모든 작물에서 추천량에 비해 초과 사용되었으며 작물 중 대추에서 질소, 인 및 칼리가 14.4-12.2-9.3 kg 10a-1 많이 사용하였다. 2018년에 비해 2022년도에 실제 사용량이 증가하였는데 무기질비료와 유기질비료의 사용량이 증가했기 때문이라고 판단되며 (Fig. 1b, 1c) 무기질비료와 유기질비료의 사용량이 증가함에 따라 실제 농가에서 사용한 비료량 (무기질비료와 유기질비료 합계)이 증가하여 초과사용량도 증가된 것으로 판단된다. 우리나라는 비료의 과다사용을 막기 위해 1990년대 이후에 비료의 표준사용량을 하향 조정하였으며 (RDA, 1993), 국내 작물에 대한 표준사용량을 수정하거나 재설정하였다 (RDA, 1998). 그러나 본 연구 결과는 양분에 대한 총 투입량이 증가하였으며 이는 무기질비료, 유기질비료 및 퇴비의 양분 투입이 증가하였기 때문이라고 판단된다. 또한 아직까지 작물 생산량을 위해 몇몇 농가에서 비료를 과다하게 사용할 뿐만 아니라 (Kim et al., 2018; Choi et al., 2009) 관행적인 비료 사용으로 인해 비료사용량이 적합하게 이루어지지 않고 있기 때문이라고 판단된다 (Choi et al., 2009). 가장 많이 증가한 퇴비의 경우 과거에는 비료영양성분이 낮았으며 물리성 개량에 집중되어 사용되었지만 최근 비료성분이 높은 음식물 부산물이나 가축분뇨 등을 사용하면서 퇴비의 비료영양성분이 증가하고 있다 (Lee et al., 2009; Kim et al., 2020). 이로 인해 퇴비를 지속적으로 과량으로 사용한 농가에서는 양분집적 등을 유발하여 작물 생육 저해 및 수계로의 유실로 인한 환경오염문제가 발생할 수 있을 것이라고 예상된다. 따라서 퇴비의 작물별 비료사용실태조사 및 특성에 대한 조사가 지속적으로 필요하다고 판단된다.

Table 2.

Comparison of recommended fertilizer usage, actual usage and overuse in fruit crop cultivation in 2018 and 2022.

| Year | Crop | Recommended rate1 (kg 10a-1) | Actual usage2 (kg 10a-1) | Overuse (kg 10a-1) | ||||||

| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O | ||

| 2018 | Pear | 18.5 ± 1.9 | 5.9 ± 2.4 | 10.4 ± 3.1 | 18.9 ± 5.7 | 8.8 ± 3.7 | 13.3 ± 2.1 | 0.4 ± 5.9 | 2.9 ± 3.0 | 2.9 ± 4.1 |

| Grape | 10.0 ± 3.8 | 6.7 ± 6.2 | 5.5 ± 1.1 | 14.5 ± 7.5 | 7.2 ± 4.5 | 9.6 ± 2.5 | 6.2 ± 11.2 | 1.6 ± 8.4 | 5.0 ± 3.7 | |

| Apple | 9.2 ± 2.7 | 6.6 ± 4.4 | 6.2 ± 2.9 | 15.6 ± 5.7 | 7.3 ± 2.8 | 7.4 ± 2.0 | 5.0 ± 6.7 | 0.2 ± 4.4 | 1.2 ± 3.7 | |

| Peach | 12.3 ± 4.2 | 7.0 ± 6.5 | 6.7 ± 2.3 | 11.3 ± 3.4 | 4.9 ± 2.6 | 5.6 ± 4.9 | -4.1 ± 7.5 | -2.2 ± 8.3 | -1.1 ± 6.1 | |

| Jujube | 6.5 ± 2.3 | 4.4 ± 0.1 | 3.6 ± 0.7 | 22.0 ± 3.5 | 10.2 ± 2.8 | 9.9 ± 5.5 | 15.5 ± 1.2 | 5.8 ± 2.9 | 6.3 ± 4.8 | |

| Persimmon | 21.3 ± 4.5 | 16.7 ± 16.6 | 13.9 ± 4.6 | 16.5 ± 7.7 | 8.5 ± 2.7 | 12.3 ± 4.0 | -4.8 ± 11.0 | -8.1 ± 16.9 | -1.6 ± 5.2 | |

| Kiwi | 12.2 ± 5.3 | 4.5 ± 1.1 | 5.4 ± 1.9 | 16.7 ± 2.4 | 10.5 ± 2.5 | 12.9 ± 1.1 | 4.6 ± 7.7 | 6.1 ± 1.5 | 7.6 ± 3.0 | |

| Average | 12.9 | 7.4 | 7.4 | 16.5 | 8.2 | 10.1 | 3.2 | 0.9 | 2.9 | |

| 2022 | Pear | 19.4 ± 0.4 | 6.2 ± 1.8 | 8.3 ± 2.9 | 23.6 ± 5.9 | 11.2 ± 2.2 | 12.1 ± 2.3 | 4.1 ± 6.0 | 4.9 ± 2.5 | 3.7 ± 4.0 |

| Grape | 8.7 ± 1.8 | 4.0 ± 0.8 | 4.5 ± 1.6 | 20.6 ± 9.9 | 11.4 ± 10.0 | 12.3 ± 6.6 | 11.9 ± 11.3 | 7.5 ± 7.0 | 7.8 ± 6.4 | |

| Apple | 6.8 ± 3.0 | 2.9 ± 1.2 | 4.0 ± 1.6 | 19.3 ± 6.1 | 10.1 ± 2.3 | 12.3 ± 2.3 | 12.6 ± 7.8 | 7.1 ± 3.2 | 8.4 ± 2.9 | |

| Peach | 9.7 ± 5.2 | 5.2 ± 2.6 | 6.4 ± 3.4 | 15.9 ± 7.4 | 7.7 ± 3.7 | 9.7 ± 2.3 | 13.5 ± 12.6 | 6.6 ± 2.6 | 6.1 ± 9.3 | |

| Jujube | 11.2 ± 13.4 | 2.3 ± 2.2 | 2.4 ± 1.6 | 25.6 ± 5.4 | 14.5 ± 4.4 | 11.7 ± 3.7 | 14.4 ± 18.8 | 12.2 ± 6.5 | 9.3 ± 5.3 | |

| Persimmon | 18.2 ± 0.5 | 6.0 ± 1.5 | 8.9 ± 2.8 | 26.6 ± 14.1 | 16.0 ± 9.7 | 14.7 ± 7.6 | 8.4 ± 14.1 | 10.0 ± 9.0 | 5.8 ± 8.3 | |

| Kiwi | 22.0 ± 2.0 | 4.5 ± 1.5 | 4.7 ± 0.8 | 21.1 ± 5.7 | 14.7 ± 8.4 | 11.6 ± 5.4 | -1.0 ± 7.8 | 10.2 ± 6.9 | 7.0 ± 6.3 | |

| Average | 13.7 | 4.4 | 5.6 | 21.8 | 12.2 | 12.1 | 9.1 | 8.4 | 6.9 | |

Conclusions

본 연구는 각 도별 대표 과수작물을 선정하여 재배시 사용되는 비료의 종류와 사용량에 대해 2018년과 2022년도를 비교하여 비료사용실태조사를 평가하고자 하였다. 비료의 총 사용량은 N-P2O5-K2O가 2018년에 비해 2022년에 15.0-6.1-4.5 kg 10a-1씩 증가하였다. 작물별로 비료사용량은 질소를 기준으로 2018년과 2022년 모두 대추가 각각 53.4-42.0-46.9 kg 10a-1 및 73.3-61.1-63.0 kg 10a-1로 가장 많았으며 비료사용량은 2018년에는 복숭아와 단감, 2022년에는 키위를 제외한 모든 작물에서 추천사용량보다 초과사용되어지고 있는 것으로 확인되었다. 비료의 종류는 2018년과 2022년도 모두 퇴비가 가장 많이 사용되었으며 유기질비료, 무기질비료 순이었다. 아직까지도 농가에서 비료를 과다사용하고 있는 것으로 확인되었으며 이로 인해 작물생육저해 및 환경오염 등을 일으킬 수 있다는 경각심을 농업인에게 알려 줄 필요가 있다. 지속가능한 농업을 위해 비료의 적정 사용에 대한 교육이 필수적이며 비료의 양분투입 특성 및 종류별 양분의 특성 변화에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다고 판단된다.