Introduction

Materials and Methods

Results and Discussion

배수등급 극히양호, 매우양호의 정량화된 분류 기준

우리나라 임지토양의 배수등급 분류

Conclusions

Introduction

Soil Taxonomy (미국 토양 분류 체계)는 토양의 배수등급을 ‘Drainage class’라는 용어로 표현하여 토양 내 물의 이동과 정체를 기반으로 극히양호부터 극히불량까지 총 8개로 분류하고 있다. 각 배수등급은 토양 내 수분의 유무와 지속 기간, 내부 자유수의 위치 등을 고려하여 분류하며, 인간에 의한 물관리 변화 (배수 또는 관개 등)는 토양 형태가 현저히 바뀌지 않는 한 고려하지 않는다 (Soil Survey Staff, 2014).

토양의 분류는 그 토양의 특성을 명확히 하고 토양들 간의 비교를 가능하게 하여 토양 해설을 통해 인간이 토양을 이용하고 관리하는데 도움을 주는 것을 목적으로 하고 있다 (Jung et al., 1996, 2001; Sonn et al., 2019). 토양 분류를 위해 현장에서 육안으로 조사하는 형태적인 특성은 배수등급, 지형, 자갈함량, 유효토심 등이 있으며, 이러한 특성들은 작물재배와 밀접하게 관련된다 (Cho et al., 2023). 토양의 배수는 토양 분류의 중요한 요소 중 하나로 식물 성장, 물 이동, 용질 수송과 같은 다양한 환경 측면에서 매우 중요하며 농업, 홍수 조절 등에 영향을 미친다 (Andre et al., 2020; Lee et al., 2023b).

토양의 배수등급은 토양을 조사할 때 반드시 조사되어야 하는 항목 중 하나이며, 최근에 형성된 토양을 제외하고는 자연배수상태가 토양 형태에 반영된다. 그러나 일부 토양은 관배수시설에 의해 배수상태가 현저히 달라질 수 있다. 토양배수등급은 유거, 내부토양배수 및 투수성에 근거를 두어 광의로 규정하고, 그 다음 토색, 반문의 양, 반문의 존재부위, 지하수위, 토성, 모재 및 지형과 관계를 규정하고 있다 (Sonn et al., 2019; Lee et al., 2023a). 우리나라는 토양 배수등급을 매우양호, 양호, 약간양호, 약간불량, 불량, 매우불량으로 규정하고 있다 (NIAST, 1973). 반면에 USDA의 Soil Survey Manual은 토양배수등급을 극히양호, 매우양호, 양호, 약간양호, 약간불량, 불량, 매우불량, 극히불량으로 규정하고 있으나, 서술식으로 정의하고 있어 분류에 어려움이 있다. 이에 Sonn et al. (2020)은 농경지 토양을 대상으로 배수등급 양호, 약간양호, 약간불량, 불량, 매우불량에 대해 계량화된 기준을 제시하였다. 반면 임지토양의 경우 배수등급 매우양호로 분류된 토양이 많아 Sonn et al. (2020)의 기준을 적용하는데 한계가 있다. 따라서 임지토양의 배수등급을 정량적으로 보다 명확하게 구분하기 위해서는 배수등급 극히양호와 매우양호를 구분하는 계량화된 기준이 필요하다. 본 논문에서는 기존에 조사된 자료를 활용하여 배수등급 극히양호와 매우양호를 구분할 수 있는 기준을 설정하고자 하였다.

Materials and Methods

Taxonomical Classification of Korean Soils (2014)에 수록된 405개의 토양통 중 농경지 토양을 제외한 100개의 임지토양통을 대상으로 토성 및 유효토심 등의 자료를 조사 정리하였다 (NAAS, 2014). 배수등급은 USDA의 Soil survey manual에 따라 극히양호 (excessively drained), 매우양호 (somewhat excessively drained), 양호 (well drained), 약간양호 (moderately well drained), 약간불량 (somewhat poorly drained), 불량 (poorly drained), 매우불량 (very poorly drained), 극히불량 (subaqueous)으로 분류하고 있다 (Soil Science Division Staff, 2017). 우리나라에서는 극히양호와 매우양호를 묶어 매우양호로 분류하고 있다. 배수등급 매우양호는 ‘물이 빠르게 제거되고, 조립질이며 포화수리전도도가 매우 높거나 유효토심이 매우얕음’으로 정의할 수 있다. 배수등급이 매우양호인 토양은 투수성 빠름 등급, 즉 12 cm hr-1 이상으로 판단할 수 있으나 토양통별 투수성에 대한 기존 조사자료는 한정적이며 토양조사시 현장에서 분석하는 것도 많은 시간과 노력이 필요하다. 따라서 매우양호에 대한 정량적 기준은 ‘조립질 토양’과 ‘유효토심 매우얕음’을 기준으로 설정하였다.

Results and Discussion

배수등급 극히양호, 매우양호의 정량화된 분류 기준

USDA의 Soil Survey Manual은 배수등급 극히양호와 매우양호를 ‘물은 매우 빠르게 제거된다. 내부 자유수의 발생은 일반적으로 매우 드물거나 매우 깊은 곳에서 나타난다. 이러한 토양은 일반적으로 조립질이며, 포화 수리 전도도가 매우 높거나 토양의 유효 토심이 매우 얕다.’와 ‘물은 토양에서 빠르게 제거된다. 내부 자유수의 발생은 일반적으로 매우 드물거나 매우 깊은 곳에서 나타난다. 이러한 토양은 일반적으로 조립질이며, 포화 수리 전도도가 높거나 토양의 유효 토심이 매우 얕다.’로 정의하고 있다. 정의 중 정량화할 수 있는 기준인 토성과 유효토심을 정량화된 기준으로 제안하였다. Jung et al. (2015)은 산림 토양 중 토성 및 입단구조에 따른 투수성을 조사하였는데, 조립질이 우세한 경우 물이 빠르게 흘러 배수성이 높은 반면, 세립질이 우세한 경우 물의 이동이 제한되며 투수성이 낮아지는 것을 확인하였다. 따라서 임지토양을 분류할 때, 배수등급 극히양호, 매우양호와 양호를 분류하기 위해 토성을 조립질로 제한하였으며, 토성속 삼각표의 분류에 따라 조립질 토양을 양질사토와 사토로 한정하였다. 이에 대한 정량적 기준은 점토함량이 15% 미만이면서, 모래함량이 70%이상, 미사함량이 30%미만인 토양이다. 유효토심은 기초 토양조사 매뉴얼 (2022)에 따라 ‘매우얕음’을 토심 <25 cm으로 제시하였다.

우리나라 임지토양의 배수등급 분류

정량화된 분류 기준을 이용하여 우리나라에 분포하는 임지토양을 분류한 결과, 총 14개 토양통이 배수등급 매우양호에 해당되었다. 해당 토양통을 모재별로 분류한 결과, 화강암 및 화강편마암인 토양통은 관악, 덕산, 도산, 수암, 입석통으로 총 5개로 분포하며, 역암은 영동통, 사암은 의성통, 안산암은 독도통, 조면암은 사동통, 유문암은 행산통, 규암은 매봉통, 용암단구는 행원, 가파, 온평통으로 분포하였다. 정량화된 기준에 의해 매우양호로 분류된 14개의 토양통을 기존의 배수등급과 비교한 결과, 13개의 토양통은 매우양호로 일치하였지만 1개의 토양통은 양호로 분류되고 있었다. 양호로 분류되고 있는 1개의 토양통은 행원통으로 토성이 사양질이며 유효토심이 매우 얕은 산토양이므로 양호가 아닌 매우양호로 분류되어야 한다. 추가적으로 임지토양 중 현재 매우양호로 분류되고 있는 39개의 토양통을 정량화된 배수등급 분류 기준에 따라 재분류한 결과, 28개의 토양통의 배수등급이 양호이나 매우양호로 오분류되어 있는 것을 확인하였다 (Table 1).

Table 1.

Database of misclassified soil series.

| Soil Series | Texture | Gravel | Slope |

Root restricting depth | Land use | Drainage class |

Drainage class Modification |

| Gosan | L1 | >35% | 15 - 30% | 50 - 100 cm | Forest |

Somewhat excessively | Well |

| Gujwa | SiL2 | 0 - 15% | 2 - 7% | 25 - 50 cm | Forest | ||

| Gunsan | SiL | 0 - 15% | 15 - 30% | 25 - 50 cm | Forest | ||

| Gimnyeong | L | 0 - 15% | 2 - 7% | 0 - 25 cm | Forest | ||

| Nagseo | L | >35% | 15 - 30% | 0 - 25 cm | Forest | ||

| Daegu | L | >35% | 7 - 15% | 0 - 25 cm | Forest | ||

| Mosan | C3 | 0 - 15% | 15 - 30% | 25 - 50 cm | Forest | ||

| Mudeung | L | 15 - 35% | 15 - 30% | 25 - 50 cm | Forest | ||

| Miag | LS4 | >35% | 7 - 15% | 25 - 50 cm | Forest | ||

| Sanbang | L | 0 - 15% | 7 - 15% | 25 - 50 cm | Forest | ||

| Samgag | SL5 | 0 - 15% | 7 - 15% | 25 - 50 cm | Forest | ||

| Songsan | SL | 15 - 35% | 7 - 15% | 50 - 100 cm | Forest | ||

| Odae | SL | 15 - 35% | 7 - 15% | 25 - 50 cm | Forest | ||

| Ulreung | L | >35% | 30 - 60% | 25 - 50 cm | Forest | ||

| Ulsan | SL | 0 - 15% | 15 - 30% | 20 - 100 cm | Forest | ||

| Eumseong | L | >35% | 15 - 30% | 0 - 25 cm | Forest | ||

| Isan | SL | 15 - 35% | 15 - 30% | 25 - 50 cm | Forest | ||

| Jangseong | L | 15 - 35% | 30 - 60% | 0 - 25 cm | Forest | ||

| Jeogag | SL | > 35% | 7 - 15% | 50 - 100 cm | Forest | ||

| Jeongdong | L | >35% | 30 - 60% | 0 - 25 cm | Forest | ||

| Jeongja | L | 15 - 35% | 30 - 60% | 25 - 50 cm | Forest | ||

| Jocheon | L | 0 - 15% | 2 - 7% | 0 - 25 cm | Forest | ||

| Cheongryong | L | >35% | 15 - 30% | 50 - 100 cm | Forest | ||

| Cheongsan | L | >35% | 15 - 30% | 25 - 50 cm | Forest | ||

| Cheongsim | SL | > 35% | 7 - 15% | 50 - 100 cm | Forest | ||

| Chobong | L | 15 - 35% | 30 - 60% | 25 - 50 cm | Forest | ||

| Habin | SL | 15 - 35% | 7 - 15% | 25 - 50 cm | Forest | ||

| Haengwon | LS | >35% | 2 - 7% | 0 - 25 cm | Forest | Well |

Somewhat excessively |

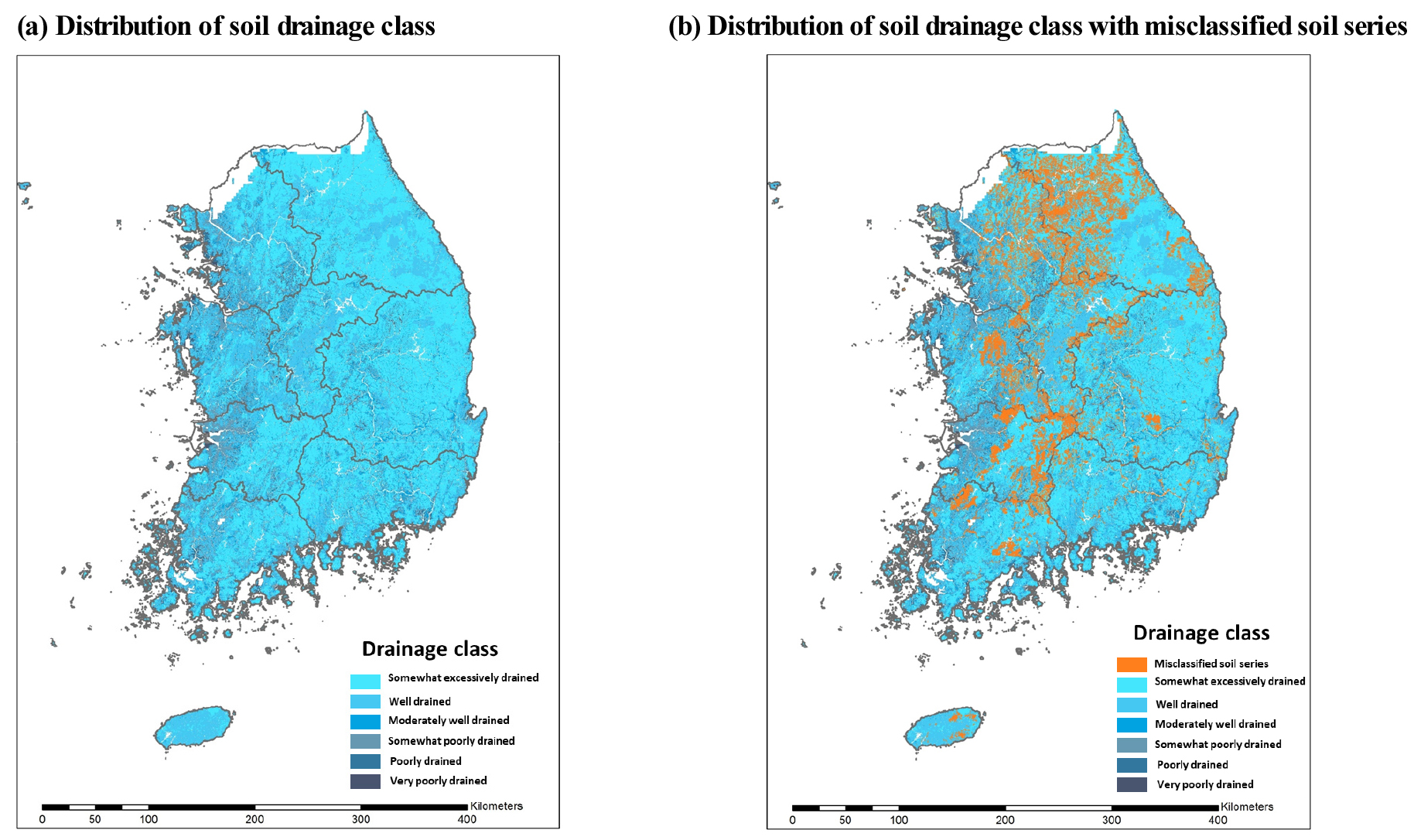

기존의 배수등급지도와 객관화된 배수등급 분류기준을 이용하여 재분류한 배수등급지도를 비교한 결과, 총 28개의 토양통이 오분류 되어있으며 그 면적은 약 247,000 ha이다 (Fig. 1).

작물별 토양적성등급은 토성, 배수등급 자갈함량 등 토양 특성과 환경 요인에 따라 토양을 최적지, 적지, 가능지, 저위생산지로 구분하므로, 오분류된 토양 배수등급의 수정에 따라 달라질 수 있으므로 이에 대한 수정이 필요하다.

Conclusions

현재 우리나라는 USDA의 Soil Survey Manual에 따라 토양조사 및 전산화 작업을 수행해 왔다. 이러한 결과를 활용하여 작물별 적성등급 및 토양 특성 정보를 흙토람을 통해 제공하고 있다. 현재 제공되고 있는 정보 중 배수등급 매우양호와 양호에 대한 정의가 모호하여 혼용되고 있다. 이에 본 연구를 통해 배수등급 극히양호, 매우양호의 정의를 계량화하여 분류기준을 제시하였다 (Table 2). 객관화된 배수등급 분류 기준은 배수등급 분류시 조사 전문가에 의존하던 기존의 방식을 벗어나 많은 연구자들이 직접 분류에 활용될 수 있을 것으로 기대되며, 나아가 현장 영농지도 및 토양 관리 전략 수립에 활용이 기대된다. 또한, 작물별 토양적성등급의 정확도를 높이기 위해 오분류된 토양에 대한 정보 수정이 필수적이며, 나아가 배수등급뿐만 아니라 변화하는 토양 특성에 대한 추가적인 정보 제공 및 수정 보완이 필요한 것으로 판단된다.

Table 2.

Criteria for determining the drainage class.

| Class | Criteria | |

| Excessively drained |

Coarse texture (Clay < 15%, Silt < 30%, and sand ≥ 70%), very high saturated hydraulic conductivity, very shallow Root-Restricting Depth (< 25 cm) | New criteria |

|

Somewhat excessively drained |

Coarse texture (Clay < 15%, Silt < 30%, and sand ≥ 70%), high saturated hydraulic conductivity, very shallow Root-Restricting Depth (< 25 cm) | |

| Well drained | Each horizon has only one color (except lithological color), and mottles < 2% | Sonn et al. (2020) |

|

Moderately well drained |

Mottles (more higher value, less lower chroma than main color) are 0 - 49% on any one of the layers | |

|

Somewhat poorly drained |

20 ≤ ground water level < 50 cm, main color is grayish, 2 ≤ mottles (by oxidation) < 50% in 20 - 50 cm from soil surface | |

| Poorly drained |

20 ≤ ground water level < 50 cm, main color is grayish, mottles (by oxidation) < 2% in 20 - 50 cm from soil surface | |

| Very poorly drained |

ground water level < 20 cm, main color is grayish, mottles (by oxidation) < 2% in 0 - 20 cm from soil surface |