Introduction

Materials and Methods

중량식 라이시미터 및 양파 재배

시험토양

양파 재배기간 중 기상자료

물수지, 작물계수 및 물 필요량 산정

Results and Discussion

기상 특성

생육상황

물수지 평가

증발산량, 작물계수 및 물 필요량 산정

Conclusions

Introduction

기후변화의 영향으로 발생하는 지구온난화는 미래의 기후변화와 홍수, 가뭄 등 자연재해에 영향을 미칠 것으로 예측되고있다 (Ludwing et al., 2004). 또한 우리나라는 지역적으로 홍수와 가뭄을 동시에 겪는 양극화가 심화되고 있으므로, 수자원의 효율적인 관리의 중요성이 증가하고 있다 (NIMS, 2022; Oh et al., 2022). 이러한 측면에서 우리나라 수자원의 약 50%를 차지하고 있는 농업용수 관리는 더욱 중요하다. 농업용수는 작물의 생육시기동안 적절히 공급이 되어야 작물 생산과 품질향상에 영향을 주며 (Park et al., 2023), 적정 관개량 산정과 관개기준 설정이 되어야 효율적인 농업용수 관리가 가능하다. 이를 위해서는 정확한 물수지 (water balance) 평가와 작물계수 (crop coefficient) 산정이 필요하다 (Tack et al., 2015; Wang et al., 2019; Nhamo et al., 2020).

작물계수는 증발산량 산정을 위한 필수요소이며, 토양에서의 물수지는 수분의 유입과 유출을 평가하므로 관개량, 강우량, 토양수분 변화량, 작물의 증발산량 등 현장 측정자료가 필수적이다. 라이시미터 (lysimeter)는 이러한 요소들을 현장에서 직접 측정하는 장치로 널리 활용되고 있다 (Meissner et al., 2020; Shahrajabian and Sun, 2024). 특히 중량식 라이시미터 (weighable lysimeter)는 실시간으로 무게의 변화를 측정하여 물의 유입과 유출량을 정밀하게 계산할 수 있는 장치여서 (Klocke et al., 1993; Gee et al., 2009), 많은 연구자들이 활용하고 있다. 온대 기후에서 쌀의 물 요구량과 작물계수 추정 (Bhat et al., 2021), 딸기 재배지역에서의 물요구량과 작물계수 산정 (Amini et al., 2022), 스마트 중량식 라이시미터를 이용한 국화의 물 필요량과 작물계수 실시간 측정 (Sagar et al., 2022), 중량식 라이시미터를 이용한 옥수수와 콩의 증발산량의 측정 (Payero and Irmak, 2008) 등 증발산량과 작물계수를 산정하는 연구가 이루어지고 있다. 또한, Dalbergia sissoo 묘목의 영양소 흡수 및 바이오매스 생산에 대한 토양수분 스트레스의 영향 (Singh and Singh, 2009), 염도 스트레스에 따른 토마토의 수분 및 칼륨 흡수 시뮬레이션 (Wang et al., 2022), Hydrus-1D와 라이시미터 실험을 이용한 토양-논-대기 시스템의 수분 및 질소 이동 모델링 (Jha et al., 2017) 등 중량식 라이시미터를 이용한 양분의 흡수 및 이동, 모델링 등 다양한 분야에서의 연구들이 이루어지고 있다.

국내에서도 중량식 라이시미터를 활용한 연구들이 진행되고 있다. 먼저, 논토양에서의 증발산량과 FAO Penman-Monteith 공식으로 산출된 기준증발산량과의 적합도 평가 (Kim et al., 2018), 중량식 라이시미터를 이용하여 산정된 기준 증발산량의 검증에 대한 연구 (Kim et al., 2019) 등을 통해 라이시미터의 활용성과 신뢰도가 증명되었으며, 밭작물 재배시 물수지, 양분수지, 물 필요량 산정에 대한 연구 (Lee et al., 2017; Ok et al., 2018; Ok et al., 2020; Kim et al., 2023), 논토양에서의 토성 및 이앙시기에 따른 작물 생육 평가 (Lee et al., 2022) 등 논과 밭 토양에 대한 연구가 진행되었으나, 국내 환경에 맞는 동계작물의 작물계수와 물 필요량에 대한 연구가 부족하여 외국의 작물계수를 사용하고 있는 실정이다 (Koo et al., 1998).

따라서 본 연구에서는 동계작물인 양파 (Allium cepa L.)를 1) 토성이 다른 중량식 라이시미터에서 두 작기 동안 재배하며 데이터를 수집하여, 강수량, 증발산량, 지하배수량 등 물수지 요소들을 분석하고, 2) 잔디를 재배하고 있는 라이시미터 데이터를 이용하여 양파의 생육단계별 작물계수와 물 필요량을 산정하고자 하였다.

Materials and Methods

중량식 라이시미터 및 양파 재배

본 연구는 농촌진흥청 국립농업과학원 토양수분이동실험동 (북위 35°49'29", 동경 127°02'46", 해발 33 m)에 설치되어 있는 중량식 라이시미터 (UGT, Germany)를 이용하였다. 미기상에 의한 영향을 최소화하기 위하여 주변 약 50 m에 잔디가 식재되어 있다. 중량식 라이시미터는 표면적은 1 m2, 깊이 1.5 m의 원통코어형 라이시미터이며, 내부의 토양은 자연 상태의 토양구조를 교란하지 않고 채취한 비교란 토양이다. 라이시미터의 바닥에는 중량의 변화를 정밀하게 측정하기 위해 10 g의 정밀도를 가진 로드셀이 설치되어 있어, 토양의 수분 증감에 의한 중량 변화를 실시간으로 측정하여 증발산량을 산정할 수 있다. 또한, 티핑카운터 (tipping counter)로 지하유출량을 측정하고, 샘플링 박스를 이용하여 유거수량의 무게를 직접 측정하고 있다. 각종 센서에서 측정되는 데이터는 1 시간단위의 평균 관측값으로 데이터 로거에 자동 저장된다.

시험 작물은 동계작물인 양파 (카타마루)이며, 재배기간은 2022년 11월 1일 (정식) - 2023년 6월 7일 (수확), 2023년 10월 31일 (정식) - 2024년 6월 10일 (수확)이었다. 양파의 재배방법은 작물별 표준재배법을 준용하였고, 비료는 작물별 비료사용처방의 표준시비량으로 밑거름은 질소-인-칼리 (N-P2O5-K2O = 8.0-7.7-5.8 kg 10a-1), 웃거름은 질소-인-칼리 (N-P2O5-K2O = 16.0-0.0-9.6 kg 10a-1)를 투입하였다. 정식 후 활착을 위해 1회 관개 하였으며, 2022 - 2023년 작기에는 월동 후 1회 추가 관개 하였으며, 재배기간동안 잦은 강우이벤트가 발생하여 활착기 이후에는 관개를 하지 않았다. 양파의 생육단계는 초기 (G1, initial stage, 10/30-11/20), 활착기 (G2, rooting stage, 11/21-12/20), 경엽신장 전기 (G3, early vegetative growth stage, 2/11-2/28), 경엽신장 후기 (G4, late vegetative growth stage, 3/1-4/20), 구비대기 (G5, bulb development stage, 4/21-6/9)로 구분하여 각각 생육단계별로 작물계수를 설정하고, 물 필요량을 산정하였다.

시험토양

양파가 재배된 라이시미터는 2종류의 밭토양으로 구분되어 있으며, 점토 함량이 높은 실트질식양토 (silty clay loam, SiCL)와 사양토 (sandy loam, SL)로 깊이별 토양의 토성과 물리적 특성은 Table 1에 나타내었다. Gee and Bauder (1986)의 비중계법으로 토양입자분포를 산정하여 미국 농무성 (United States Department of Agriculture, USDA)의 토성 삼각표 (soil texture triagle)에 따라 토성을 결정하였다. 또한 Blake and Hartge (1986)의 코아법을 이용하여 용적밀도를 분석하였다.

Table 1.

Soil physical properties of lysimeters used in this study.

| Soil |

Soil depth (cm) |

Bulk density (Mg m-3) | Particle size distribution (%) | ||

| Sand | Silt | Clay | |||

| SiCL1 | 0 - 12 | 1.18 | 6.8 | 64.0 | 29.2 |

| 20 - 36 | 1.26 | 5.8 | 57.5 | 36.7 | |

| 36 - 61 | 1.34 | 6.7 | 56.6 | 36.7 | |

| 61 - 98 | 1.32 | 17.6 | 55.8 | 26.6 | |

| 98 - 150 | 1.43 | 34.0 | 41.9 | 24.1 | |

| SL | 0 - 13 | 1.27 | 54.0 | 37.0 | 9.0 |

| 13 - 26 | 1.36 | 61.8 | 30.2 | 8.0 | |

| 26 - 41 | 1.38 | 47.2 | 40.8 | 12.0 | |

| 41 - 66 | 1.34 | 61.7 | 29.3 | 9.0 | |

| 66 - 108 | 1.34 | 69.2 | 25.8 | 5.0 | |

| 108 - 150 | 1.29 | 75.7 | 19.3 | 5.0 | |

시험토양의 화학성은 양파를 정식하기 전에 표토 15 cm 이내의 토양을 채취하여 국립농업과학원의 토양 및 식물체 분석법에 준하여 분석하였다 (NAAS, 2011). 토양 pH는 토양과 증류수를 1:5로 혼합하여 pH meter (Orion star A221, Thermo scientific, Waltham, MA, USA)를 이용하여 측정하였으며, EC meter (Orion star A322, Thermo scientific, Waltham, MA, USA)를 이용하여 EC 1:5를 측정하였다. 유기물함량은 Tyurin법, 유효인산은 Lancaster법, 교환성양이온은 1.0 M NH4OAc (pH 7.0)으로 추출하여 유도결합 플라즈마 분광광도계 (ICP-OES, GBC, Integra XL Dual, Australia)로 분석하였다. 분석한 시험전 토양의 화학성은 Table 2에 나타내었다. 토양의 pH는 양파를 재배하기 위한 적정 pH 범위 (6.0 - 7.0)였으며, 사양토의 유효인산이 다소 높은 값으로 나타났다.

Table 2.

Soil chemical properties used in this study before transplanting in 2022 and 2023.

| Soil |

pH (1:5, H2O) |

EC1:5 (dS m-1) |

OM (g kg-1) |

T-N (g kg-1) |

Av.P2O5 (mg kg-1) | Exch. cations (cmolc kg-1) | ||

| K | Ca | Mg | ||||||

| 2022 - 2023 | ||||||||

| SiCL1 | 6.4 | 0.51 | 25 | 0.8 | 332 | 0.28 | 5.9 | 3.4 |

| SL | 6.4 | 0.35 | 19 | 1.0 | 832 | 0.20 | 5.8 | 2.7 |

| 2023 - 2024 | ||||||||

| SiCL | 7.0 | 0.41 | 23 | 1.3 | 185 | 0.24 | 5.7 | 3.1 |

| SL | 6.9 | 0.33 | 16 | 1.2 | 1017 | 0.39 | 4.5 | 1.6 |

양파 재배기간 중 기상자료

라이시미터가 설치되어 있는 위치의 정확한 기상데이터를 얻기 위해 인근에 기상정보시스템 (Weather Information System, WIS, STA Co., Korea)를 설치하여 1시간 단위의 최고온도, 최저온도, 평균온도, 평균습도, 누적일사량, 평균풍속 등의 데이터를 수집하였다. 평년 (1991 - 2020)의 기상데이터는 인근의 전주기상대 데이터를 이용하였다.

물수지, 작물계수 및 물 필요량 산정

로드셀을 이용한 중량식 라이시미터의 무게변화를 이용하여 물수지를 분석하였다. 물이 유입되는 강우와 관개 시에는 라이시미터의 무게가 증가하며, 작물과 토양에서 증발산이 발생할 때는 무게가 감소하기 때문에 한시간 단위의 증가 ‧ 감소량을 산정하여 물의 유입량과 유출량을 계산하였다. 지표 유출량은 유거된 물을 취수통에 받아 직접 무게를 측정하였다. 물수지는 아래의 Eq. 1로 산출되었다.

여기서, ∆SW는 토양수분변화량 (mm), P (precipitation)는 강우량 (mm), I (irrigation)는 관개량 (mm), ET (evapotranspiration)는 증발산량 (mm), D (drainage)는 지하유출량 (mm), R (runoff)은 지표유출량 (mm)이다.

작물계수는 아래의 식과 같이 작물의 실증발산량에 기준증발산량을 나누어 산정하였으며, 생육단계별 작물계수는 생육기간의 평균값으로 산정하였다. 라이시미터의 무게 감소량을 이용하여 실증발산량을 산정하였으며, 0시에서 24시까지의 실증발산량을 합하여 일증발산량으로 결정하였다. 기준증발산량은 잔디가 식재되어 있는 라이시미터의 실증발산량을 이용하였다.

여기서, Kc는 작물계수, ETc는 작물의 실증발산량, ET0는 기준증발산량이다.

물 필요량은 2023 - 2024년과 평년의 기상데이터를 이용하여 FAO Penman-Monteith 공식으로 계산한 일일 기준증발산량 (reference evapotranspiration)에 생육단계별 작물계수를 곱하여 합한 값으로 작물의 생육단계별 물 필요량을 산정하였다. 물 필요량 산정 공식은 아래와 같다 (Allen et al., 1998).

여기서, WR (water requirement)은 물 필요량 (mm)이다.

Results and Discussion

기상 특성

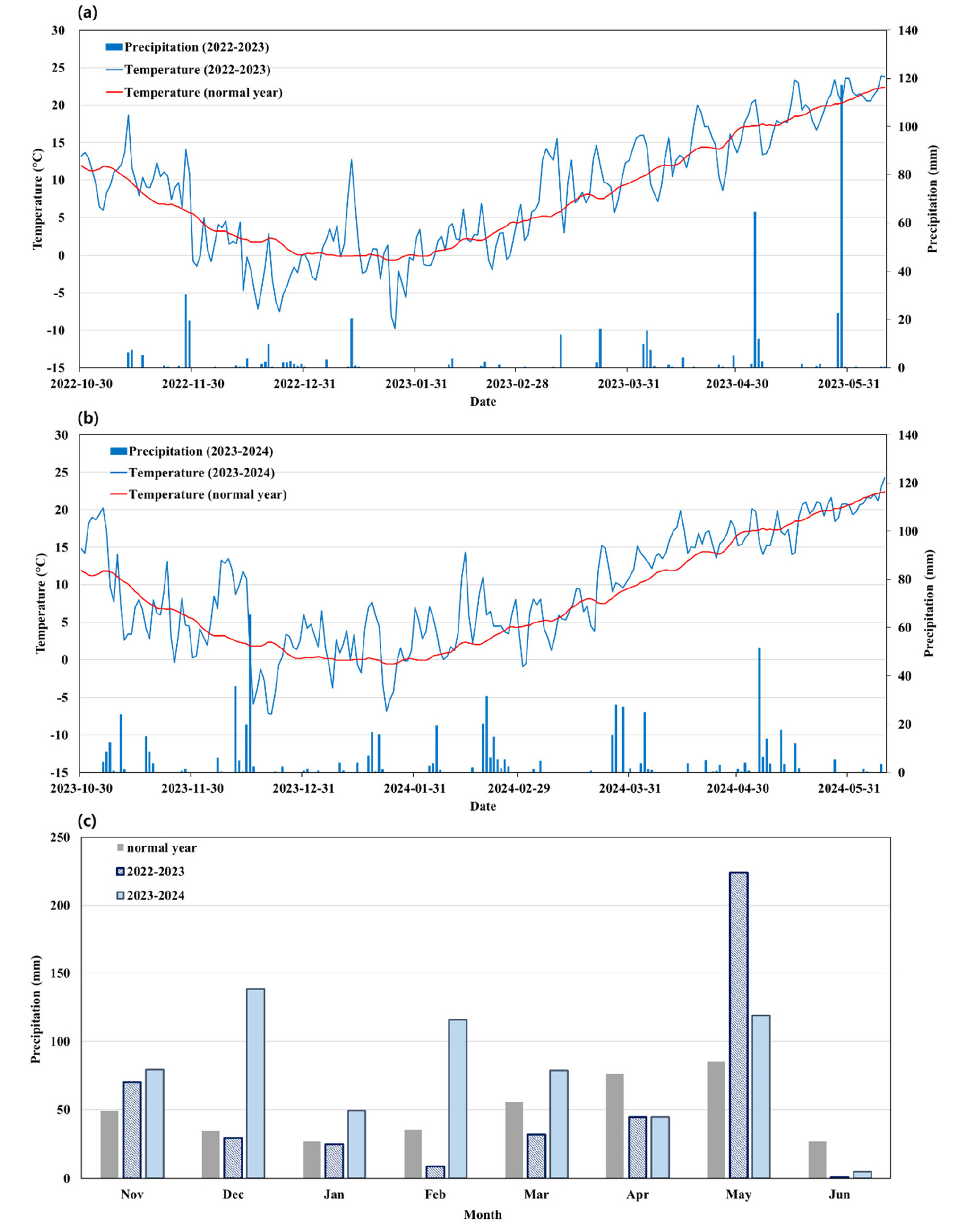

라이시미터에 설치한 기상정보시스템 데이터를 수집하여 양파 재배기간 동안의 기상을 분석하고, 전주기상대의 평년 (1991 - 2020) 기상자료와 비교하였다 (Fig. 1). 양파가 월동하기 직전인 2022 - 2023년 12월 평균기온이 영하로 떨어지며 평년보다 낮았고 (Fig. 1a), 2023 - 2024년 2월에 평년보다 약 3°C 높게 나타났으며, 수확 직전인 5 - 6월은 평년과 비슷한 기온으로 나타났다 (Fig. 1b). 누적 강수량은 연도별로 각각 616.1, 684.1 mm로 평년 대비 117%, 129%로 2022 - 2023년 작기에는 수확 직전인 5월에 많은 강수량을 보였고, 2023 - 2024년 작기에는 동계기간인 12월과 2월에 많은 강수량을 보였다 (Fig. 1c).

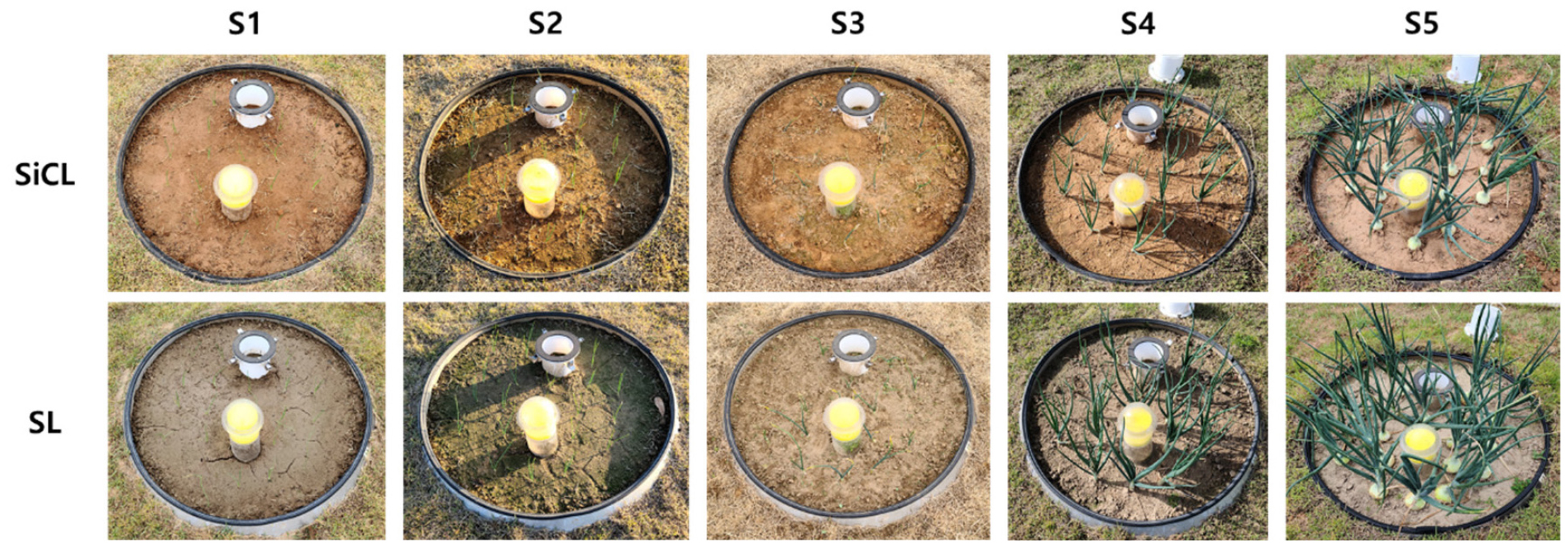

생육상황

양파의 생육 단계에 따른 생육상황을 토성에 따라 Fig. 2에 나타내었으며, 수확 후 초장, 건물중, 수확량을 조사하여 Table 3에 나타내었다. 초장은 2022 - 2023년 작기에는 사양토에서 더 컸으며, 2023 - 2024년 작기에는 식양토에서 조금 더 컸다. 양파의 수확 적기는 70 - 80% 이상 도복 후 잎이 30 - 50% 정도 말랐을 때이므로, 수확한 양파는 이미 잎이 말랐기 때문에 수확하기 전의 초장과는 차이가 날 수 있다. 2022 - 2023년 작기의 건물중과 수확량은 2023 - 2024년 작기보다 좋지 않은 결과를 나타냈다. 이는 2022 - 2023년 작기의 구비대기에 많은 양의 강우이벤트가 발생하여 습해 피해를 입은 것으로 생각되며 특히 점토 함량이 높은 실트질식양토에서 피해가 컸던 결과로 판단된다. 2023 - 2024년 작기에는 적절한 강우이벤트가 있어 양파의 생육이 좋았으며, 토성간의 유의적인 차이는 보이지 않았다.

Table 3.

Growth response for onion cultivation with different upland soils.

| Year | Soil |

Plant height (cm) |

Dry weight (g m-2) |

Yield (ton 10a-1) |

| 2022 - 2023 | SiCL1 | 44.3 a | 25.9 b | 4.7 b |

| SL | 49.9 a | 33.2 ab | 6.2 ab | |

| 2023 - 2024 | SiCL | 52.8 a | 41.4 a | 7.8 a |

| SL | 44.8 a | 34.2 ab | 6.8 a |

물수지 평가

2022 - 2023년, 2023 - 2024년 두 작기동안 라이시미터에서 양파를 재배하여 토성별 물수지를 산정하여 비교하였다 (Table 4). 양파를 재배하는 두 작기동안 활착기와 월동 직후 토성별로 동일한 관개량을 관개하였고, 추가 관개는 없었기 때문에, 강우량과 관개량의 합인 총유입량은 토성에 상관없이 동일했다.

지하유출량, 증발산량의 합인 총유출량에서는 토성, 작물의 생육의 차이에 따라 차이를 보였다. 2022 - 2023년 작기의 토성별 지하유출량은 실트질식양토에서 188.8 mm, 사양토에서 79.5 mm로 나타나며 실트질식양토에서 2.3배 많은 지하유출량을 보였다. 2023 - 2024년 작기에서도 실트질식양토에서 328.9 mm, 사양토에서 275.8 mm로 실트질식양토에서 1.2배 많은 지하유출량을 보였다. 이러한 결과는 일반적으로 지하투수량은 사양토에서 높으며, 점토 함량이 높은 실트질식양토에서 적게 나타난다는 것과 상반된 것으로서, 토양의 동결 융해에 따른 토양 입자의 결합과 구조 변화가 (Bullock et al., 2001) 영향을 미쳤을 것으로 판단된다. 라이시미터 내부의 토양은 여러 해 동절기 동안 동결 ‧ 융해 되고, 팽창과 수축을 반복하여 대공극과 균열이 발생한다 (Keith and Germann, 1982). 특히 점토 함량이 높은 실트질식양토는 더 많은 양의 대공극과 균열로 인해 오히려 지하유출량이 많이 발생했을 것으로 추측되며, 이전의 동일한 라이시미터 연구에서도 이러한 결과들이 나타났다 (Ok et al., 2018, 2020; Kim et al., 2023).

2022 - 2023년 작기의 증발산량은 실트질식양토에서 284 mm, 사양토에서 346.3 mm 로 사양토에서 1.2배 높게 나타났다. 2023 - 2024년 작기에서는 실트질식양토에서 312.1 mm, 사양토에서 360.4 mm 로 사양토에서 1.1배 높게 나타났다. 양파의 생육은 사양토에서 조금 더 좋거나 비슷하고, 증발산량은 많았기 때문에 생육기간동안의 총 증발산량은 사양토에서 높게 나타났다.

두 작기동안의 물수지는 2022 - 2023년 작기의 실트질식양토에서 -52.1 mm, 사양토에서 -5.7 mm로 지하유출량이 상대적으로 많았던 실트질식양토에서 높은 음의 값을 보였다. 2023 - 2024년 작기에서도 실트질식양토에서 -82.1 mm, 사양토에서 -77.7 mm로 동일한 경향을 보였는데, 이는 실트질식양토가 토양 내에서 보유하고 있던 수분을 더 많이 지하 배출 하였음을 의미한다.

Table 4.

Water balance for onion in different upland soils using weighable lysimeters.

| Year | Water use | SiCL1 | SL | |

| 2022 - 2023 |

Input (mm) | Precipitation | 383.6 | 383.6 |

| Irrigation | 37.1 | 36.5 | ||

| Total | 420.7 | 420.1 | ||

|

Output (mm) | Drainage | 188.8 | 79.5 | |

| Evapotranspiration | 284.0 | 346.3 | ||

| Total | 472.8 | 425.8 | ||

| Changes in soil water (mm) | -52.1 | -5.7 | ||

| 2023 - 2024 |

Input (mm) | Precipitation | 549.6 | 549.6 |

| Irrigation | 9.3 | 8.9 | ||

| Total | 558.9 | 558.5 | ||

|

Output (mm) | Drainage | 328.9 | 275.8 | |

| Evapotranspiration | 312.1 | 360.4 | ||

| Total | 641.0 | 636.2 | ||

| Changes in soil water (mm) | -82.1 | -77.7 | ||

증발산량, 작물계수 및 물 필요량 산정

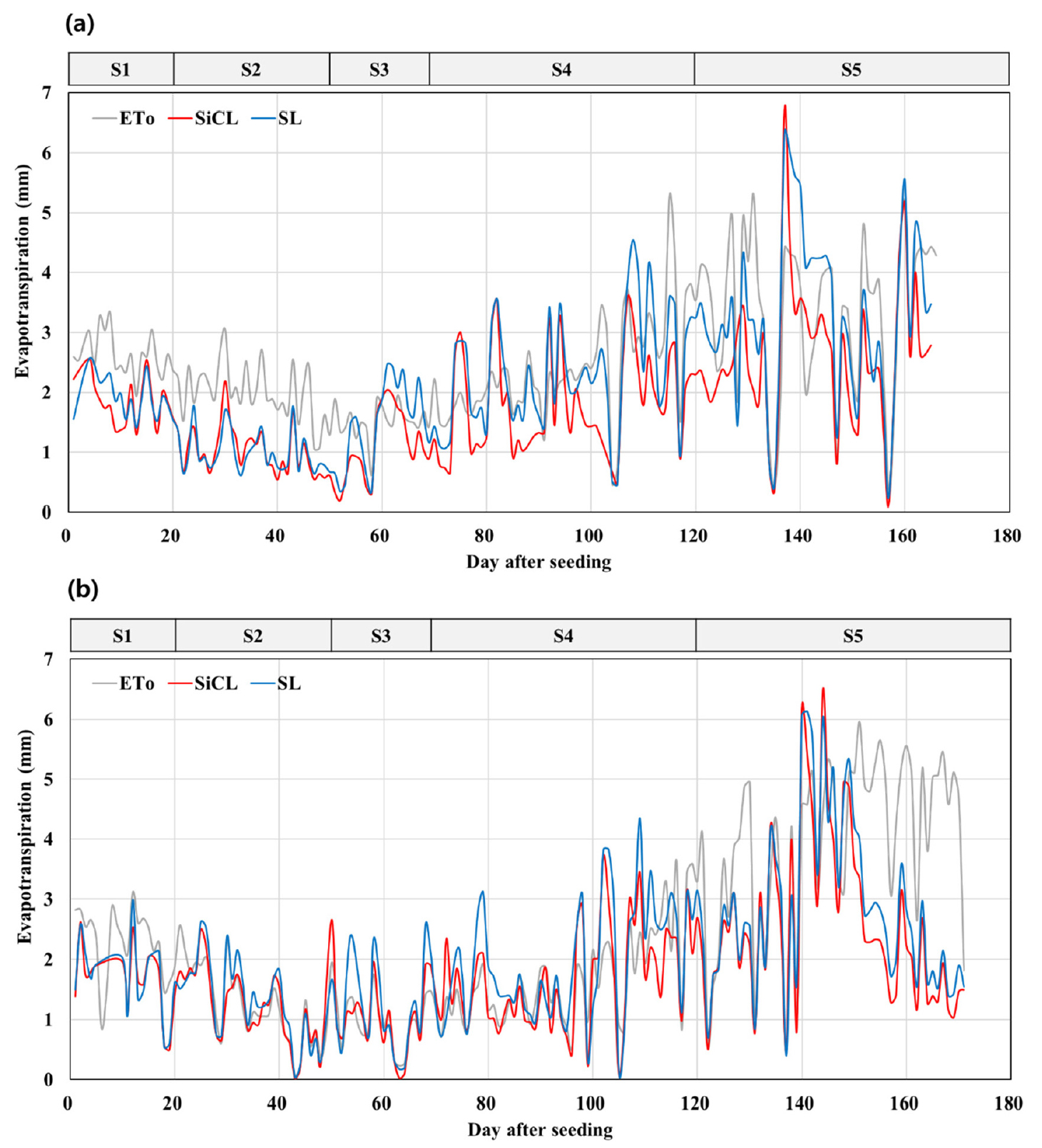

재배기간 동안 측정된 양파의 토성별 증발산량과 기준증발산량을 Fig. 3에 나타내었다. 적절한 강우가 있었던 2022 - 2023년 작기의 G1, G2 기간에는 양파의 증발산량보다 기준증발산량이 높게 나타났으나, 많은 양의 강우가 있었던 2023 - 2024년 작기의 G1, G2 기간에는 양파의 증발산량과 기준증발산량이 비슷한 값을 보였다. 또한, 강우가 많이 발생하였던 2022 - 2023년 작기의 G5 기간에도 양파의 증발산량과 기준증발산량이 비슷한 값을 보였다. 위의 경향들을 보았을 때, 많은 양의 강우가 발생하는 기간에는 토양수분이 높아지기 때문에, 작물이나 잔디의 증산보다는 토양의 증발량의 영향으로 기준증발산량과 작물 증발산량이 비슷하게 나오는 것이라고 판단된다.

양파의 증발산량과 기준 증발산량을 이용하여 생육 단계별 작물계수를 산정하였으며 (Table 5), 이 작물계수에 기준증발산량을 반영하여 2022 - 2023년, 2023 - 2024년 작기의 물 필요량과 평년의 물 필요량을 산정하여 비교하였다 (Table 6). 양파 정식 직후인 G1에서는 0.67로 일반적인 밭작물의 초기 작물계수보다 높게 산정되었다. 이는 양파 정식 후 활착을 위해 충분한 관개를 하였고, 여러 번의 강우로 충분한 수분 공급에 따라 표토의 토양수분이 높아져 토양 수분 증발과 양파의 증산이 증가하였던 반면, 11월 기온이 낮아지며 상대적으로 잔디의 생육활동이 감소하여 기준증발산량이 낮게 산정되었기 때문으로 판단된다. 활착기인 G2에서도 0.77로 높은 작물계수가 산정되었으며, 이는 위와 동일한 이유로 2023 - 2024년 작기의 작물계수가 높게 산정되었기 때문이다. 이전 연구에서 동계작물인 청보리의 작물계수 또한 생육 초기에는 관개와 강우로 인해 높은 작물계수가 산정되었다 (Kim et al., 2023). 그러나 생육 초기의 높은 작물계수는 관개요구량 계산 시 과대평가의 우려가 있다. 따라서 관개요구량 계산 시 본 논문에서 제시한 작물계수보다 낮은 작물계수 적용을 고려해야한다. 월동 후 생육이 시작되며 G3, G4에는 0.97, 0.99로 작물계수가 증가하였으며, G5에서는 0.84로 감소하였다. 대부분의 작물은 초기에 낮았다가 중기에 가장 높은 작물계수를 보이는데, 이와 유사한 경향을 보였으며, 라이시미터를 이용하여 반건조 기후에서 양파의 작물계수를 산정한 다른 연구와도 비슷한 결과를 보였다 (Abebe et al., 2021).

Table 5.

Crop coefficient for onion according to growth stage.

| Growth stage | G12 | G2 | G3 | G5 | G5 | |

| 2022 - 2023 | SiCL1 | 0.63 | 0.50 | 0.71 | 0.82 | 0.81 |

| SL | 0.65 | 0.51 | 0.97 | 0.99 | 1.03 | |

| 2023 - 2024 | SiCL | 0.63 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.75 |

| SL | 0.71 | 1.08 | 1.20 | 1.15 | 0.75 | |

| Average crop coefficient | 0.67 | 0.77 | 0.97 | 0.99 | 0.84 | |

Table 6.

Water requirement for onion cultivation for normal years, 2022-2023, and 2023-2024.

| Growth stage | G11 | G2 | G3 | G4 | G5 | Total | |

|

Water Requirement (mm) |

Normal year | 22.1 | 22.8 | 25.7 | 129.6 | 165.7 | 365.9 |

| 2022 - 2023 | 15.3 | 18.0 | 18.7 | 117.8 | 118.8 | 288.6 | |

| 2023 - 2024 | 17.5 | 17.0 | 16.8 | 101.3 | 134.6 | 287.2 | |

평년 기상자료를 반영했을 시의 양파 물 필요량은 365.9 mm로, 2022 - 2023년 작기의 288 mm, 2023 - 2024년 작기의 287.2 mm 대비 각각 21%, 22% 증가된 결과를 보였다. 이는 두 작기 동안의 강우량이 평년 대비 각각 44.5 mm, 239.8 mm 많았기 때문에 물 필요량이 평년에 비해 적게 산정되었다. 특히 많은 양의 강수량이 발생하였던 2022 - 2023년 작기의 구비대기와, 2023 - 2024년 작기의 전 생육기간에 걸쳐 물 필요량이 적게 산정되었다.

Conclusions

본 연구에서는 2가지 토성의 밭토양이 충진되어있는 중량식 라이시미터를 활용하여 양파 재배기간동안의 물수지를 비교하교 생육단계별 작물계수와 물 필요량을 산정하였다. 총 유입량에서는 두 토성 모두에서 동일하였고, 지하유출량과 증발산량은 토성별로 차이가 나타났다. 2 작기 모두 지하유출량은 실트질식양토가 많이 발생하였는데, 이는 동절기 동결과 융해에 따른 균열이 영향을 미쳤을 것으로 판단되었다. 증발산량은 사양토에서 높게 나타났는데, 이는 약간의 생육 차이와 상대적으로 물 보유량이 많았던 것에서 기인되었을 것으로 판단된다. 작물계수는 생육단계별로 0.67, 0.77, 0.97, 0.99, 0.84 로 산정되었다. 작물계수를 이용하여 양파의 물 필요량을 산정 한 결과, 2작기 모두 평년에 비해 많은 강수량이 있었기 때문에 물 필요량이 적게 산정되었다. 결론적으로 중량식 라이시미터에서 측정한 데이터를 활용하여 양파의 토성별 물수지를 산정할 수 있었으며, 국내 환경에 맞는 작물계수와 물 필요량 구할 수 있었다. 이러한 결과를 활용하면 양파 재배를 위한 관개 계획을 설정할 수 있고, 최종적으로는 밭작물을 위한 농업용수량 산정에 기여할 수 있을 것으로 생각된다.