Introduction

Materials and Methods

퇴비 침출액을 이용하여 분광광도법을 활용한 DOC 분석 회귀식 개발

농촌 유역의 수질 시료 채취

분광광도법을 활용한 DOC 분석법의 정확도 검증

Results and Discussion

Conclusions

Introduction

최근 기후변화에 수반되는 강우 변동성에 의해 집약적 영농 활동이 이루어지는 농촌 유역의 수질 오염 문제에 대한 우려가 증가하고 있다 (Kang and Lee, 2019). 특히, 우리나라의 농촌 지역은 농경지, 축산, 산림, 주거가 복합적으로 구성되어 있어 (Jeon, 2015), 강우 시 오염물질의 유출 경로를 구명하기 힘든 비점오염원 관리를 위한 오염원별 특성 파악이 중요하다. 특히, 축산과 더불어 농경지에서는 과도한 가축분뇨 시용과 작물 잔사 피복에 따른 유기물에 의한 수질 오염 가능성이 상존한다 (Ko et al., 2021; Lee et al., 2021; Park et al., 2021). 따라서, 유역 및 유출수 내 용존유기탄소 (dissolved organic carbon, DOC) 함량을 통해 농경지의 수질 오염 기여도를 평가하고, 적합한 수질 오염 관리 방안을 모색할 수 있다.

DOC 분석을 위해서는 대표적으로 고온연소산화법 (high temperature combustion oxidation, HTC)과 UV/과황산 산화법 (UV persulfate oxidation, UVP)이 널리 사용되고 있다 (Kim et al., 2016). HTC는 680°C 이상의 고온에서, UVP는 과황산염과 자외선 (254 nm, 184 nm)에 의해 발생된 라디칼을 산화제로 이용하여 유기물을 산화시키며, 두 방법 모두 산화물인 무기탄소 (CO2)를 정량하여 DOC를 분석한다 (Byun et al., 2009; Bustillo-Lecompte et al., 2014; Jung et al., 2016). 하지만, 기기 조건, 유기물 구조 혹은 성상 등이 유기물 산화율에 영향을 미칠 수 있어 (Choi et al., 2015), 정확한 DOC 분석을 위한 다양한 환경 조건에 대한 연구가 지속되고 있다 (Byun et al., 2009; Peacock et al., 2014). 하지만, 여전히 두 방법의 정확도에 대해 논쟁 중에 있으며 (Yang et al., 2021), 위 두 가지 방법으로 DOC를 분석하기 위해서는 총 유기탄소 (total organic carbon, TOC)로부터 용존무기탄소 (dissolved inorganic carbon)를 제거하는 전처리 과정이 필요하다는 단점이 있다. 이와 같은 문제를 해결하고자 최근에는 TOC analyzer를 이용하여 전처리 과정 없이 DOC를 분석하고 있지만, 여전히 산화제 사용의 위험성과 기기 사용에 대한 숙련도 필요 등의 단점이 있다 (Morrison et al., 2018). 따라서, 보다 간편하고 안전하며 정확도가 높은 DOC 분석법 개발이 요구된다.

유출수 내 DOC의 주요 탄소원이자 대표적 난분해성 유기물인 부식 물질 (humic)은 대부분 벤젠 (benzene)과 같은 이중결합 및 방향족 구조로 이루어져 있어, 자외선 (150 - 400 nm) 또는 가시광선 (400 - 800 nm)을 흡수한다 (Schmid, 2001; Jung et al., 2016). 이러한 측면에서 부식 물질을 UV-Vis 영역에서 분광광도법으로 정량화하면 산화제 사용 및 전처리 과정없이 쉽고 간단하게 DOC를 분석할 수 있다 (Fuentes et al., 2006; Peacock et al., 2014). 그럼에도 불구하고, 아직까지 분광광도계를 이용한 DOC 분석방법에 관한 실험 연구 결과가 부족한 실정이다. 따라서, 본 연구에서는 유기물 함량이 높은 퇴비 침출액을 이용하여 UV-Vis 영역 흡광도 측정을 이용한 DOC 정량 방법 가능성을 검토하였다. 또한, 실제 농촌유역에서 채취한 수질 시료를 활용하여 구축한 DOC 정량 방법의 정확도를 검증하였다. 퇴비 침출액의 흡광도는 벤젠이 흡수하는 UV-Vis 영역인 254 - 400 nm 내에서 최대이며 (Peacock et al., 2014), 퇴비 침출액 및 수질 시료의 DOC 농도가 증가함에 따라 흡광도가 증가할 것으로 예상하였다.

Materials and Methods

퇴비 침출액을 이용하여 분광광도법을 활용한 DOC 분석 회귀식 개발

유기물의 UV-Vis 흡수 특성을 이용한 DOC 분석법을 평가하기 위하여 유기물 함량이 높은 퇴비 침출액을 이용하여 DOC 농도와 흡광도 상관관계 회귀식을 개발하였다. 퇴비 침출액은 시중에 유통되는 돈분 퇴비 (10 g)와 증류수 (100 mL)를 1:10으로 혼합진탕 (250 rpm에서 1시간)한 후 여과하여 확보하였다. 퇴비의 탄소 (284.4 ± 10.2 g C kg-1)와 질소 (28.1 ± 1.2 g N kg-1) 함량은 원소 분석기 (Elemental Analyzer, FLAHEA-1112, Thermo, USA)로 분석하였고, 인 (27.2 ± 2.3 g P kg-1) 함량은 산 분해 후 유도결합 플라즈마 분광분석기 (Inductively coupled plasma emission spectrophotometer, IRIS-AP, Thermo Jarrell Ash Corp., Fanklin, MA, USA)로 분석하였다.

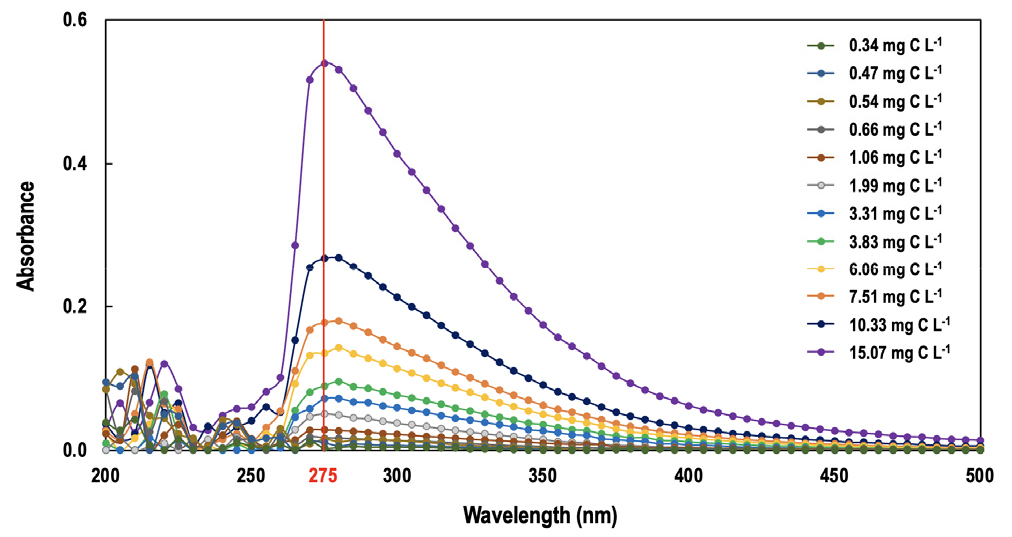

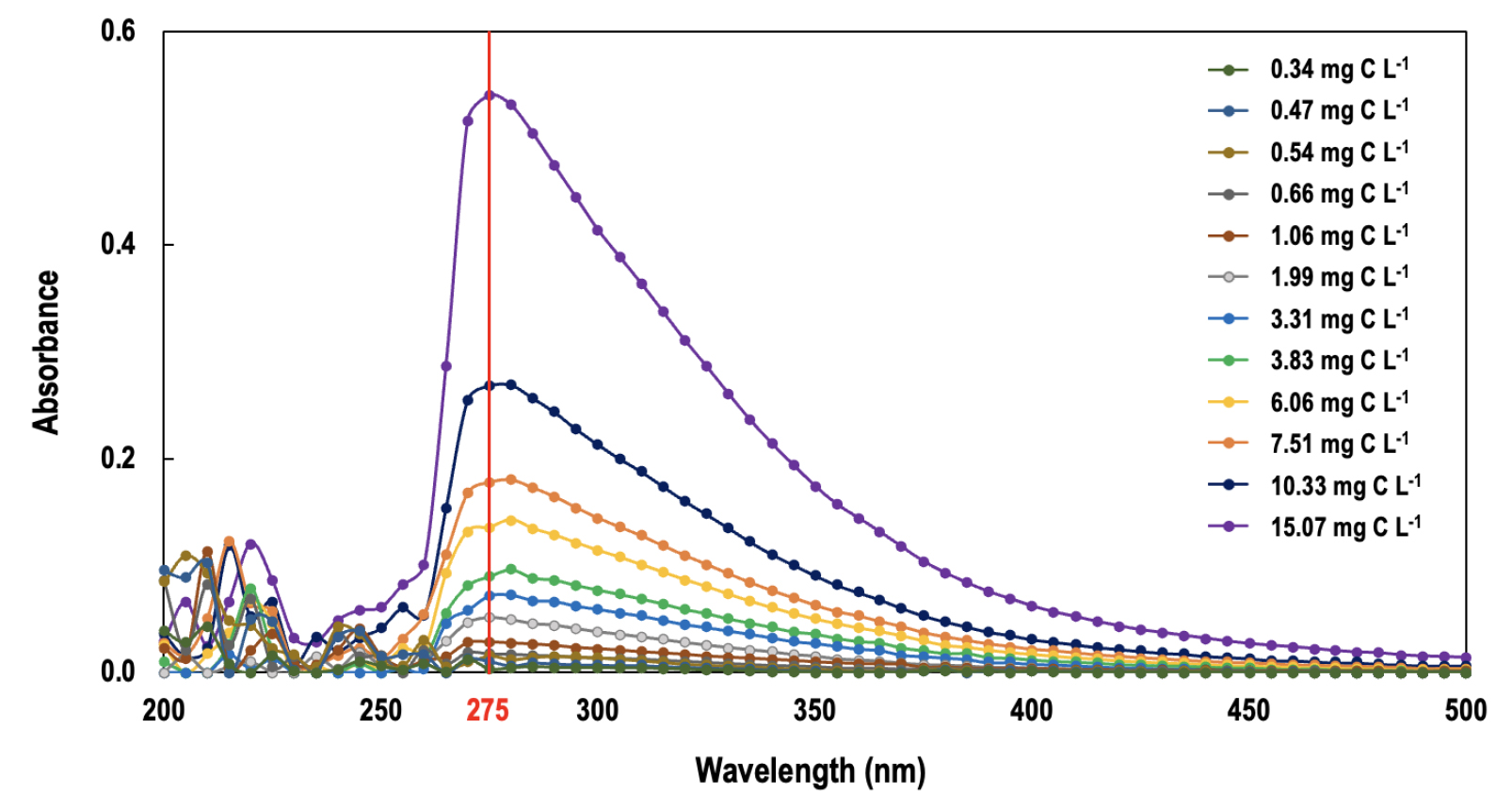

다양한 DOC 농도의 분석에 활용하고자 확보한 퇴비 침출액을 12수준 (25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 500, 750, 1,000, 1,500, 2,000배)으로 희석하였다. 최종 희석 퇴비 침출액의 DOC 농도는 각각 0.34, 0.47, 0.54, 0.66, 1.06, 1.99, 3.31, 3.83, 6.06, 7.51, 10.33, 15.07 mg C L-1였다. 퇴비 침출액의 최대 흡광도 파장을 조사하기 위하여 총 36개 (12가지 농도 × 3반복)의 퇴비 침출액 시료에 대해 분광광도계 (OPTIZEN POP, K LAB, Korea)로 200 - 500 nm의 파장 범위에서 5 nm 단위로 퇴비 침출액의 흡광도를 측정하였다. IBM SPSS Statistics 26 (IBM Crop., Armonk, New York, USA)를 이용하여 퇴비 침출액의 DOC 농도와 흡광도를 회귀 분석하였으며, 95% 수준에서 유의성을 검토하였다.

농촌 유역의 수질 시료 채취

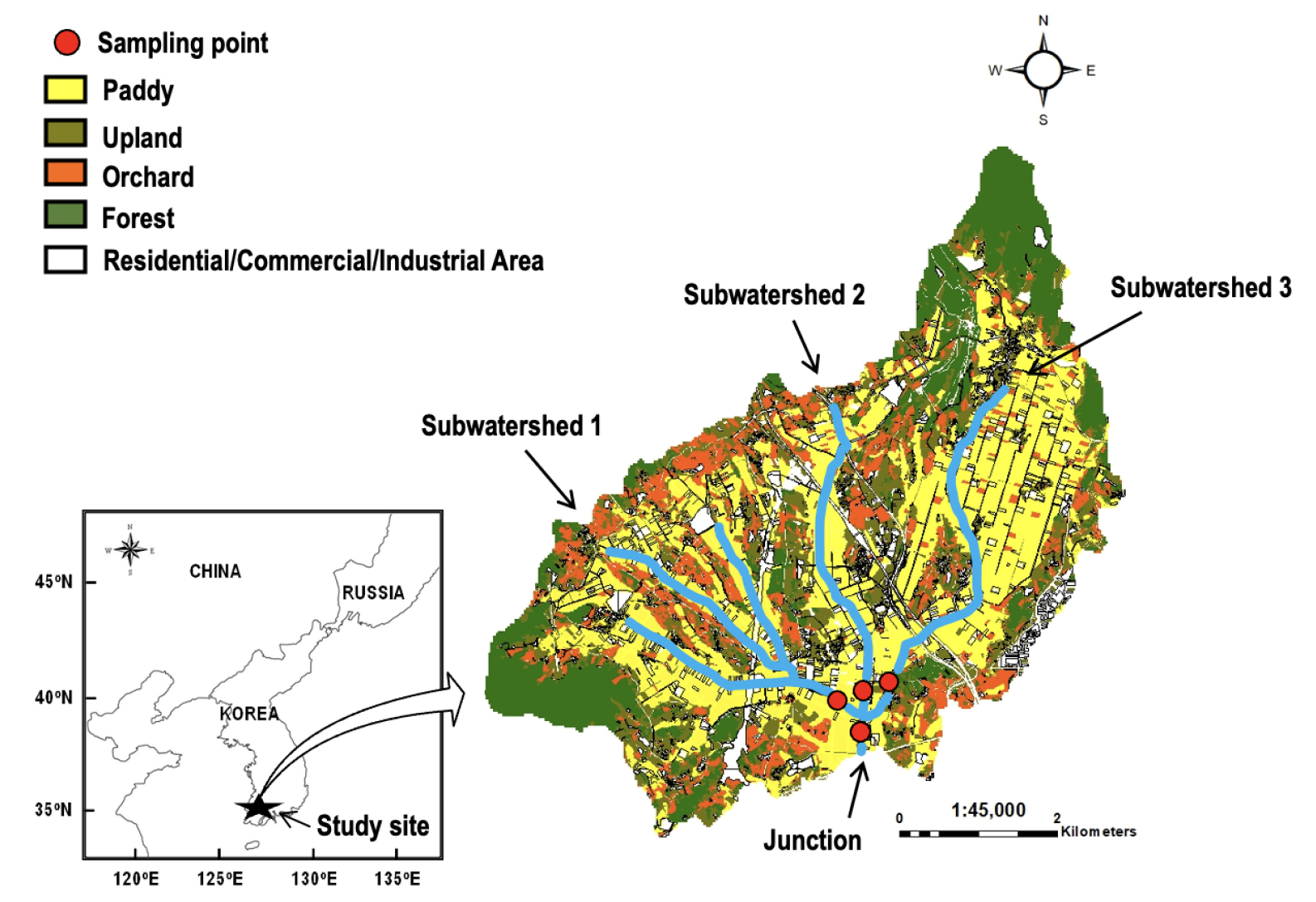

본 연구에서는 분광광도법을 활용한 DOC 분석법의 정확도를 검증하기 위하여 농촌 유역의 수질 시료를 채취하였다. 대상 유역은 전라남도 장성군 남면 및 진원면에 위치한 상류 유역 (35°23'01"N, 126°80'88"E; 34.7 km2)이며, 논 (30.7%), 산림 (16.5%), 과수원 (12.2%), 밭 (19.3%), 기타 주거 및 상 ‧ 공업 지역 (21.3%) 등 주로 농경지로 이용되었다 (Fig. 1). 특히, 해당 지역은 논 (200 - 250 kg ha-1)과 밭 (350 - 450 kg ha-1), 과수원 (400 - 550 kg ha-1)에서 작물 생산성 향상을 위해 사용되는 가축분뇨 및 퇴비에 의해 수질 오염 가능성이 있다 (Jeong et al., 2022). 수질 시료는 대상 유역을 구성하고 있는 3개 소유역의 말단부와 전체 합류부 지점에서 영농 기간 (2020년 5 - 10월) 동안 2 - 3주 간격으로 채취하였으며, 강우 시에도 추가적으로 시료를 채취하여 총 11회 수질 시료를 채취하였다 (Table 1). 시료 채취 기간 동안 대상 유역의 평균 기온과 총 강수량은 각각 21.7°C, 1,759 mm 였다 (KMA, 2020).

Table 1.

Concentrations of dissolved organic carbon (DOC) of water samples collected from the study watershed.

‡Sampling points including junction and subwatersheds 1, 2, and 3 were described in Fig. 1.

분광광도법을 활용한 DOC 분석법의 정확도 검증

총 44개 (4개의 시료 채취 지점 × 11회의 시료 채취 횟수) 수질 시료의 DOC 농도는 희석 등의 전처리 과정 없이 TOC analyzer (Sievers 531C, GE Analytical Instruments, Boulder, CO, USA)를 이용하여 분석하였다 (Table 1). 또한, 분광광도계로 퇴비 침출액의 흡광도가 최대인 275 nm (Results and Discussion 참고)에서 수질 시료의 흡광도를 측정하였다. 측정한 흡광도는 앞서 도출한 회귀식에 대입하여 DOC 농도를 추정하였으며, 분광광도법을 활용한 DOC 분석법의 정확도를 검증하기 위하여 추정한 DOC 농도 (추정치)를 TOC analyzer로 분석한 DOC 농도 (실측치)와 비교하였다. 추정치의 정확성은 평균 제곱 오차 (root mean square error, RMSE)와 결정 계수 (R2)를 사용하여 검증하였다.

Results and Discussion

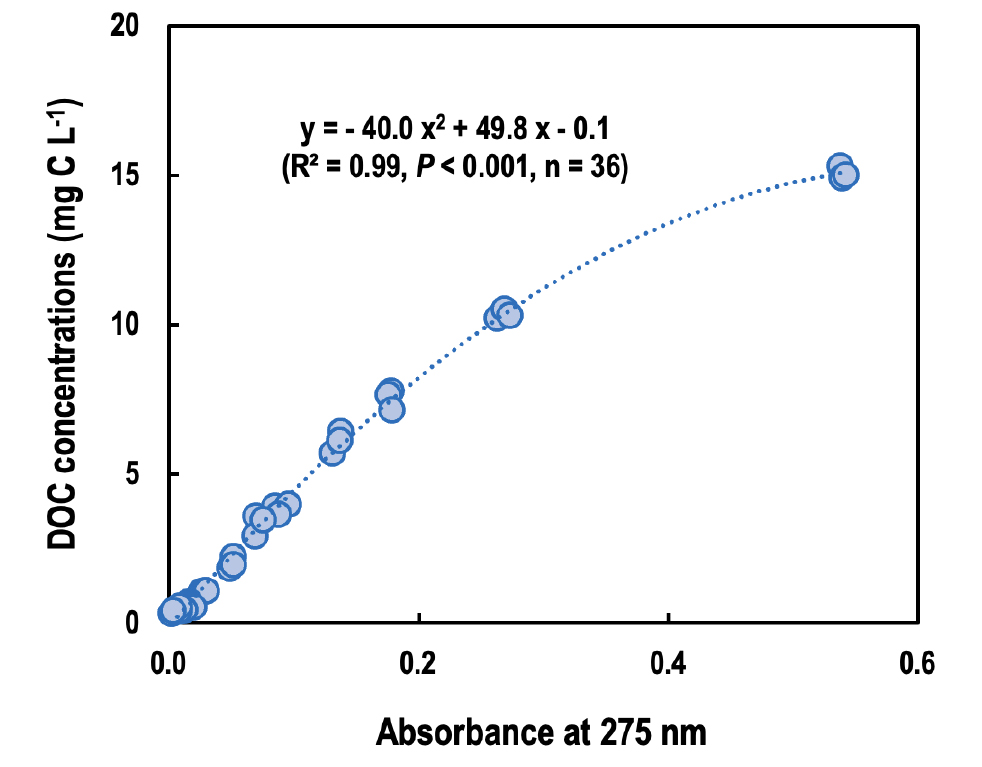

본 연구에서 UV-Vis 영역 200 - 500 nm에서 퇴비 침출액의 흡광도를 측정한 결과, DOC 농도가 2 mg C L-1 이상일 때는 대부분 275 nm에서 흡광도가 최대였으며, 2 mg C L-1 이하일 때는 210 nm에서 흡광도가 최대였다 (Fig. 2). 하지만, 200 - 260 nm 범위의 파장에서는 퇴비 침출액의 DOC 농도와 관계없이 측정된 흡광도의 노이즈가 심했는데, 이는 벤젠 구조가 빛을 흡수하는 파장의 범위 (254 - 400 nm)를 벗어났기 때문이다 (Peacock et al., 2014). 따라서, DOC 농도가 2 mg C L-1 이하일 때 역시 275 nm에서 흡광도가 최대였다고 판단할 수 있었다 (Fig. 2). 퇴비 침출액의 DOC 농도 (y)는 275 nm에서의 흡광도 (x)를 독립변수로 하는 2차 함수 (y = -40.0 x2 + 49.8 x - 0.1, R2 = 0.99, P < 0.001) 관계로 설명되었으며, 측정 DOC 범위 (0.34 - 15.07 mg C L-1)내에서 농도에 따라 흡광도가 증가하였다 (Fig. 3).

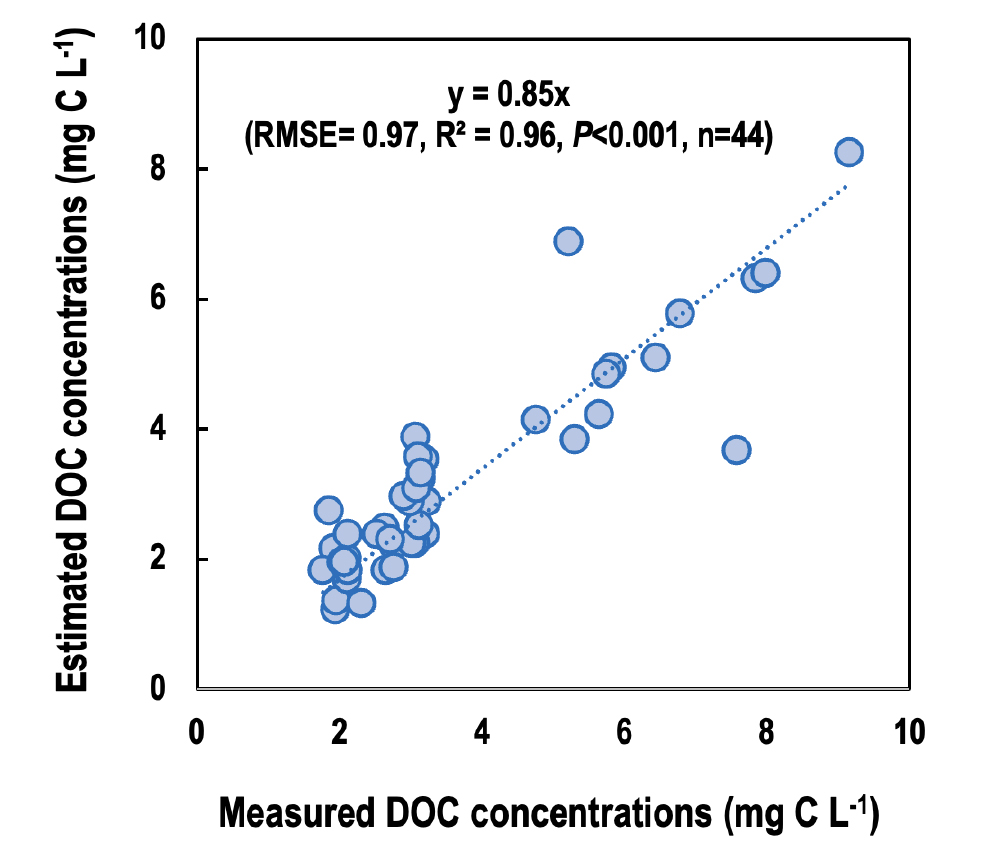

수질 시료의 DOC 농도 실측치는 1.8 - 9.2 mg C L-1의 범위였다 (Table 1과 Fig. 4). 농촌 유역의 DOC 농도는 유기물질 및 가축분뇨의 시용이 가장 활발하게 이루어지는 5 - 6월에 가장 높았는데 (Table 1), 이는 농경지의 가축분뇨의 시비가 농촌 유역의 수질 오염에 기여함을 시사한다 (Ko et al., 2021). 반면, 도출한 회귀식을 이용한 추정치는 1.2 - 8.2 mg C L-1의 범위였다. 실측치 (x)와 추정치 (y)를 비교한 결과, 추정치가 약 15% 과소평가 되었다 (Fig. 4). 이와 같은 오차는 부식 물질 구조의 복잡성과 관련된 것으로 추정되는데, Peacock et al. (2014)은 부식 물질은 다양한 파장의 빛을 흡수하기 때문에 정확한 DOC 분석을 위한 가장 적절한 파장을 구명하는 것이 어렵다고 보고하였다. 또한, 흡광도를 이용하여 정확하게 DOC를 추정하기 위해서는 시료 채취 후 최대 하루 이내에 흡광도를 측정함으로써 부식 물질의 생물학적/물리화학적 변성에 따른 변화를 최소화하는 것이 권장된다 (Wilson et al., 2011; Peacock et al., 2014). 본 연구에서는 수질 시료를 채취한 직후 냉동 보관함으로써 부식 물질의 변성을 최소화하려고 노력하였지만, 부식 물질의 이질성에 따른 계통 (systematic) 및 임의 오차 (random error)가 발생하였을 것으로 판단된다. 그럼에도 불구하고, 수질 시료의 DOC 농도에 대한 실측치와 측정치는 RMSE = 0.97로 재현성이 충분하였으며, R2 = 0.96로 정확도가 통계적으로 유의하였다 (Fig. 4). 따라서, 본 연구에서는 도출한 회귀식을 활용하여 UV-Vis 영역의 흡광도를 통해 수질 시료의 DOC 농도를 추정할 수 있음을 확인하였다.

Fig. 4.

Relationship between measured and estimated dissolved organic carbon (DOC) concentrations of water samples collected from the study watershed. DOC concentrations were estimated using a regression equation derived by correlation between UV-visible absorbance at 275 nm and DOC concentrations of compost extracts.

Conclusions

수계 내 용존 유기물의 UV-Vis 흡수 특성을 이용하면 흡광도 측정을 통해 DOC 농도를 추정할 수 있지만, 이에 대한 실증 연구 결과가 부족하다. 본 연구에서 유기물 함량이 높은 퇴비 침출액을 이용하여 흡광도를 측정한 결과, 퇴비 침출액의 최대 흡광도는 275 nm에서 관측되었으며, DOC 농도와 흡광도는 정의 상관관계를 보이는 2차 함수 관계를 나타냈다. 도출된 회귀식을 이용하여 실제 농촌 유역의 DOC 농도를 추정한 결과, 높은 정확도로 DOC 농도를 추정하였지만, 실측한 값에 비해 약 15% 과소 평가되었다. 따라서, 본 연구에서는 수질 시료의 흡광도를 측정하여 DOC 농도를 측정할 수 있음을 확인하였지만, 정확도 향상을 위해서는 추가적인 연구를 통한 보완이 필요하다.